首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

在案件办理过程中,承办法官了解到,原、被告双方系寨邻,又是相识多年的好友,考虑到这一因素,承办法官决定通过调解的方式解决这起纠纷,但由于被告在外务工,疫情期间,不便到庭参加调解,承办法官遂决定利用微信对双方进行调解。 庭审中,主审法官拨通了被告的微信视频电话。在确认了被告的真实身份后,法官耐心的做起了调解工作,对双发当事人阐释相关法律法规,并明确告知被告拒不还款这一行为,应承担的法律责任和后果。同时法官建议双方换位思考,最后被告深刻意识到了原告的不易,原告也理解被告因疫情影响,一时拿不出这么多钱,愿意给原告宽裕一段时间,最终双方达成调解:丁某某尚欠罗某某30万元,丁某某自愿于2020年12月31日前支付罗某某10万元,于2021年12月31日前支付罗某某10万元,于2022年12月31日前支付罗某某10万元。

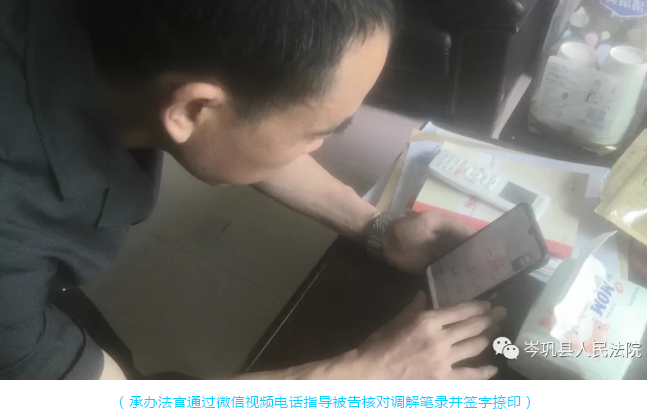

闭庭后,承办法官将调解笔录邮寄给丁某某,通过微信视频电话,指导其核对笔录无误后,让其在视频中签下调解笔录并寄回法院,法院收到丁某某寄回的调解笔录后,向双方发放了民事调解书,至此,这起“邻里纠纷”得以有效解决。近年来,随着智慧法院建设全面提速,现代科技与法院工作愈发深度融合,信息时代审判运行新模式正在逐步形成。人民法院通过积极运用信息化手段,不断发掘和创新审判方式,方便了当事人诉讼,减轻了当事人诉累,践行了司法为民宗旨,使人民群众对多元司法的需求得到了满足,使许多矛盾纠纷和当事人的合理诉求得到了及时有效的解决,也使案件审判质量得到了进一步提高。

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。