首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

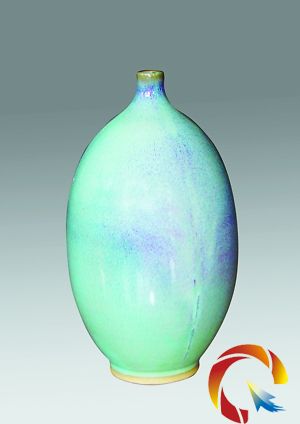

晋晓瞳作品:柳叶瓶—春—清江晨露

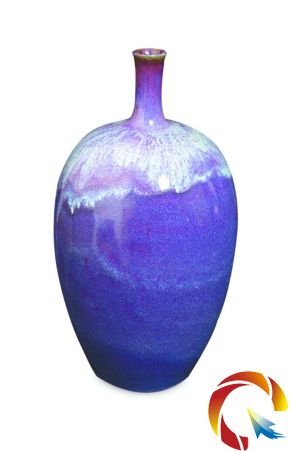

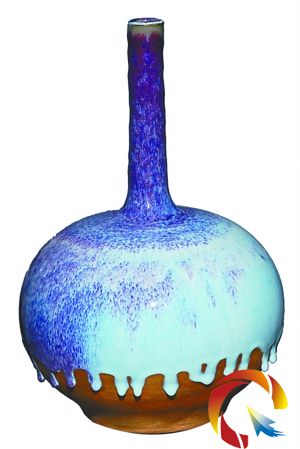

晋晓瞳作品:小口瓶—夏—紫雨绽放

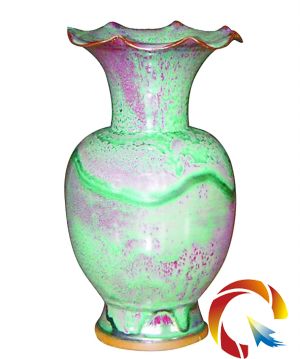

晋晓瞳大师作品:荷口瓶

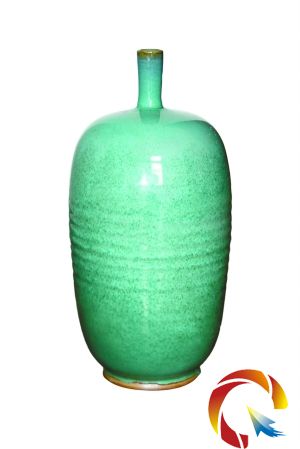

晋晓瞳大师作品:长颈橄榄瓶

晋家钧窑产品:荷口天球

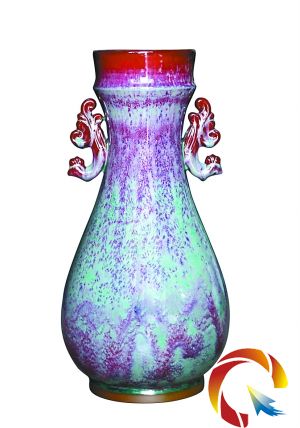

晋家钧窑产品:凤耳琵琶瓶

晋晓瞳大师作品:玉壶春

晋晓瞳大师作品:长颈天球瓶

晋佩章大师作品:钧瓷盘—《富士霞光》

●炉火纯青窑中仙

艺在就是谋生本钱。受世界性的现代陶艺风潮影响,受经营管理僵化跟不上改革步伐的束缚,国有、集体钧瓷企业的倒闭在所难免,钧瓷一厂、二厂相继倒闭。晋佩章、晋晓瞳父子也都下岗失业。1988年,晋佩章创办“刘山窑艺实验室”,晋晓瞳出任造型设计师,并随父学习钧瓷釉彩调制技艺,负责协助父亲做实验、整材料、记数据等钧瓷研究工作;父亲指导他从陶瓷材料入手,拉坯成型、接胎塑雕、屡剔刻花、修整成型、晾干上釉、入窑烧炉、把握风向、控制炉温等等、等等,时间悠悠,很快十三年的时间逝去。十三年里,晋晓瞳吸名师之精华,纳各家之所长,无所不做,无所不能。将得自父亲的真传,经过千炉百炼,他一步步走向技艺全面的行家里手。终于“凤凰涅槃”。

谁也没有想到,晋晓瞳接受独立的第一道大考,竟然是父亲摆出的一大考验。2001至2003年,应北京工艺美术研究所杨彤环所长之邀,为山东博物馆复制陶瓷类文物72种,涉及远古陶器、原始瓷器、秦俑、汉绿釉、唐宋三彩、钧、汝、官、耀、越等等,大的三尺、小的盈寸。物品形制不同、材料胎骨不同、装饰釉水不同、烧成温度不同,每种只要一件。二年半时间,72种配方、72种造型、72种烧成工艺制式。如此任务,晋晓瞳竟然一口答应了下来。真可谓是初生牛犊不怕虎。晋晓瞳等于是按中国陶瓷发展的历史脉络,把历史上已经存在的每一种陶瓷制品都再现了一遍。做好的任务受到杨彤环老师的赞扬,同时,晋晓瞳也淘到了自己的第一桶金。为此。晋晓瞳一直非常感谢杨先生,他认为是杨先生的任务磨砺了自己,也给自己打下了事业的根基。

接下来,由父亲介绍,晋晓瞳为中央文史馆新馆亲手制作了高达2.53米的双龙戏珠窑变大花瓶。至此,老晋才认可了晓瞳的手艺,认为儿子可以单飞了。

其实,早在1990年,晋晓瞳设计的《大葵花炉》大气磅礴,引起关注,北京亚运会期间进京展出一鸣惊人,被众多钧瓷书刊争相刊载发表。1996年至1998年,其30余件钧瓷作品分别入选《香港国际钧瓷珍品展》和《日本大阪国际钧瓷珍品展》;他的《直口铭文洗》在纽约的《东西方艺术家交流展》上深受好评。

这正是:雏凤初啼第一声,自与众禽语不同。

●瑰魅无比晋家钧

自强自尊傲骨风 在全国整个陶瓷行业有一种现象,只要是子辈继承父业,干出一点名堂,会被人们自觉不自觉地与其盛名之父联系在一起,晋晓瞳亦然。人们的议论,人们的举止,深深地刺痛了他。血液里流淌着父亲那清高、自强、自尊之气怦然涌动,他要证明自己。

2003年4月,创建晋家钧窑工作室,11月,被评为“河南省陶瓷艺术大师”。2004年12月,率先完成“钧瓷倒焰窑柴烧工艺”实验,使得失传了700多年的钧瓷柴烧工艺得以成功恢复,并受到中国民协陶瓷艺术委员会的嘉奖。2005年初,被授予“河南民间工艺美术大师”荣誉称号。2006年,荣获“河南省杰出手工艺奖章”和“河南省工艺美术大师”的荣誉称号,同年被评为“有突出贡献的陶瓷艺术大师”。2007年,被中国收藏家协会评为“收藏家喜爱的陶瓷艺术大师”。同年,当选中国陶瓷工业协会理事。2008年,其手工拉坯成型的《牵牛花瓶》荣获香港国际钧瓷大赛金奖,并被英国国家珍宝博物馆收藏。同年,当选香港国际钧瓷艺术研究院副院长、香港国际钧瓷艺术家协会副主席。

在晋晓瞳的钧瓷艺术成长历程中,深得众多专家、名师、领导的关爱。中国轻工业总会杨志海会长在鉴赏他的钧瓷艺术作品时感慨不已,倍加称赞,欣然为他的陶瓷专著写了序言。中国工艺美术学会杨自鹏会长对晋家钧瓷关爱有加,曾在香港国际陶瓷艺术大赛中向与会人员大力推介,并亲笔为他了题写了厂名。

中国收藏家协会阎振堂会长多次帮组、指导晋晓瞳,使他的钧瓷创作艺术得以升华,并为其题词:“晋家钧瓷。国之魂宝。”中国国家博物馆吕辛章馆长对晋晓瞳谆谆教导,为他的创作指出了方向。

中国陶瓷工业协会傅维杰、王爱纯二位副理事长对晋家钧瓷的发展更是恩义深重,关怀备至,经常亲临指导晋晓瞳的创作。张守智老师、苑宁夫先生、山东的李梓源大师、河北的刘立忠大师、陈文增大师和龙泉的徐朝兴大师等都对晋晓瞳的创作给予了无私的帮助。站在巨人搭建的梯子上,经过长时间的艰苦磨砺,又练就了一身不同凡响的本领,你说,他怎能不“欲上九天揽明月”

自2003年他创办“晋家钧窑工作室”,继而独立创办晋家钧窑说起,艰辛与困难同随,挫折与失败同行,他不顾家里的反对,甚至宁可去触碰父亲那关怀慈悲的护犊之心。他不停步、不后悔,他一步步越过山丘、攀登山峰站在山巅之上,他释然了:父亲为师为父恩重如山,传承父亲的精神,就是对他老人家最好的报答。

坚守道法自然路 道法自然,钧之魂也。缘于自然,才有了窑变,这鬼斧神工的造化,才使得钧瓷有了灵魂,敬畏窑变,敬畏“窑神”,是钧瓷艺人千百年来对自然的解读。“入窑一色,变幻莫测,出窑万彩,窑变无双,独一无二,只能邂逅,不能重复,窑窑烧坏,百不成一。”这就是钧瓷的神奇。千百年来钧瓷艺人们万千失败,乐此不疲,这就是钧瓷的魅力。终于,有一天,人们通过配方设计,把控烧造,试图左右窑变,结果,在上世纪八十年代初奇迹出现了,窑变被科学了。当时的参与者晋佩章和所有追梦的钧瓷艺人欣喜若狂,而当他们捧着奖杯拿上奖状不久,他们的成果就被克隆了。满大街,东铺西店的“解放钧”,满展厅,红红艳艳的“克隆钧”,晋佩章捶胸顿足,后悔不已。科学是生产力,但是,若把这种生产力运用于钧瓷艺术之中,却出现了反作用力。创造这种生产力的钧瓷一厂、二厂被“克隆”倒闭了,这就是科学与自然的较量在艺术领域的写照。

钧瓷“科学化”的洪流冲垮了一厂二厂,却淫润了一些人,不少人成了大赢家。对晋佩章而言,他认为:科学追求程序,追求把控,它消灭了不可控、不确定因素,钧瓷面貌不免趋向单一,这对于钧瓷的传承与发展却是一场灾难。他毅然决定:绝不做趋利追潮之人,必须逆流而上,拯救钧瓷。于是,他才垒起了上述提到的小煤窑、创办“刘山窑艺工作室”,坚定地走“回归自然,遵循古典”振兴钧瓷的心路里程。

晋晓瞳不仅不随波逐流,反而比父亲更加追求“合乎天道,厌于人意”的自然大美、大魅、大异、大幻。他不仅要抛却气窑(以天然气为燃料烧造),而且还要抛掉父亲赖以探索、研究的煤窑(以煤为燃料烧造),他要另起炉火,搭建柴窑,让失传700多年的钧瓷柴烧工艺重见天日。但是,柴烧钧瓷如同点燃丝绸取暖,每一次点窑,都是一场奢华而昂贵的消耗与消费,很有可能一窑接着一窑,一炉接着一炉,带着希望入窑,窑窑开启梦碎。他的举动让父亲既痛又恼,既惊又喜,他喜欢儿子这种倔强、果敢、执着、认真的天性,虽然家里的经济状况窘迫,但他还是默默地为儿子祝福。

2004年12月26日神垕晋家钧窑在十几位陶瓷艺术大师、工艺美术大师的见证下,晋晓瞳点燃了祭告窑神的信香,大师们一同点燃了窑内的木柴,一时间炉火通红,点燃了大家的希望。希望在等待中煎熬。又是一个白天顺利过去,夜晚静静来临。钧瓷的烧制温度需要达到摄氏1300度以上。而这次柴烧炉温到了900度,开始徘徊,甚至不升反降。一个昼夜的时间过去,柴烧的时间不断地向后拖延,而炉温仅在1240度就停滞了12个小时。而此时所准备的木柴已经告罄,眼看着几十立方的木柴在窑内燃尽,眼看着十窑九空的定数将重演,但是他决不会接受失败。着急的他准备扒房取木续火,这时,突然感觉窑温上升,并且冲到了1260度,按过去的标准,还需要增加40度的烧制温度。可他却凭着奇异的感觉认为差不多了。也是,柴尽窑熟,即使失败,也需要他咬牙面对这残酷的现实,真是莫名奇妙,于是停了火。三天后,开窑一看,首次试烧的213件钧瓷作品竟然有13件产生让人意想不到的效果,他捧着它们如获至宝,希望终于来临。接下来,第二窑试烧的一百件成功了31件;再接着,一百件成功了43件,这些钧瓷窑变风格独特,可谓钧瓷珍品。

多年坚持下来,尽管经验不断丰富,但每窑100多件钧瓷,成品只在30件上下。晋晓瞳说;“成品率低,人为很难干扰,有时想干扰,反而效果更差。”不能征服自然,只能与自然邂逅。付出最最昂贵的代价,为的是追寻钧瓷最古老的灵魂。善哉!壮哉!悲哉!喜哉!就为这魅力无穷的窑变。

色彩之谜赢天下 经晋佩章研究、论证,唐代就有钧瓷了,但名声不大,成就不高,只能算北方青瓷的一个支系。可是,到了宋代,钧瓷艺人们发明了铜红釉,好像嗵的一声,在青瓷的蓝天上爆出一颗五彩耀目的焰火,于是,钧瓷一跃成为五大名窑之首,有了“钧、汝、官、哥、定”的排序。

钧瓷的特色在于它的色彩,而它的色彩之所以迷人又在于它的“窑变”。同一器型上了同一种釉子,窑工们装进了一窑坯,同时,也装进了一窑谜,直到烧成开窑这谜底才能揭开。创造者自己也常为它的意外成果而惊讶狂喜。它色彩不定,纹络多变,从不重样,变化无穷。所以,钧瓷无双。同一窑同一种釉,这一件可以如火焰朱砂,那一件却似蓝天碧水。因为色红,可以像鸡血,像朱砂,像胭脂也可以像玫瑰,而红色中又可以透紫,紫色中或许泛青,青色中则可渗蓝,“入窑一色,出窑万彩”像云霞一样的变幻,多彩,流动,是任何高手大师都不能单凭人工来绘制、设计、操控的。这种“听天由命”的制作方法,带来的是“十窑九不成”的后果,于是,每一件钧瓷也可以称之为“孤品”,因而“黄金有价钧无价”,因而,北宋赵佶皇帝把钧瓷定为“御用珍品”。

瑰魅自然晋钧绝 晋佩章一生对钧瓷艺术的理念是:崇尚自然,追求古典。他以精湛的技艺,以对钧瓷艺术最系统的研究、最深入的探讨、最精准的诠释,创作出精美绝伦的钧瓷艺术作品来。其作品造型庄重大方,简洁流畅,古朴典雅,不乖巧,不矫饰,不华宠;釉色饱满,釉质浑厚,釉光莹润,变化无穷,气象万千,层次分明。他制作的一件天青釉鸡心盘,直径21.5厘米,窑变出现的画面是:青山、红日、霞光、蓝天、白云,流光溢彩,温润可爱,他就放在家欣赏把玩。未曾想,有一天一位朋友来家,观赏把玩此盘特别喜爱,并给取名《富士霞光》。老晋见朋友欣赏又确实喜爱,就说要送给他,朋友觉得不好意思,当时把身上仅有的70元钱给了老晋。一年之后,香港的朋友寄来了这件作品拍卖前留下的一张图片,并告知;此作品不久前在香港的拍卖会上被一位日本收藏家以300万港元拍得,转赠给了当时日本的明仁皇太子。尔后,这件钧瓷艺术品入藏日本天皇宫。

晋晓瞳受诸多陶瓷艺术大师指导、教诲,加之自身聪慧和对钧瓷艺术不懈地研究和探索,大彻大悟。他追求的是“天道自然,变幻无穷”的钧瓷艺术创作理念。其作品造型端庄古朴,伟岸挺拔,简洁俊美,透射着冷峻和威严、奇穆和伟毅;釉色纯厚,釉质凝嫩,釉光玉润,色彩斑斓,幻化多变,瑰丽自然,大气磅礴,意境幽远,宝光四射。他用传统的柴烧工艺制作的钧瓷艺术作品,那种灵动,那种通润,那种奇妙,那种瑰魅,那种尊伟,亦真亦幻,亦虚亦实,亦静亦动,摄人心魄,令人震撼。

2008年,晋佩章、晋晓瞳父子以柴烧传统工艺制作的6件钧瓷艺术作品《和谐宝鼎》、《葵花尊》、《太平尊》、《观音瓶》、《方尊》和《象头尊》无偿捐赠给国家,由中国国家博物馆收藏。同年,晋晓瞳的柴烧钧瓷艺术作品《乳钉罐》被中国国家博物馆收藏。2010年晋晓瞳作品入藏中国工艺美术馆收藏。2011年6月6日,为庆祝《非物质文化遗产法》颁布实施,“晋佩章钧瓷艺术馆”在被誉为中国钧瓷之乡的河南省禹州市神垕镇正式对外开放。整个艺术馆占地1800平方米,分为制作生产,窑炉烧制,艺术展示3个区域,还原了晋佩章先生的人生经历,展示了晋佩章先生的艺术成就。

如今的晋家钧窑不仅开始培养起自己的第三代艺人,同时也把目光投入到更为广阔的国际市场。如若,老友健在,一定大慰心怀。

真切地祝愿晋家父子二代大师倾情培育的钧窑艺术之花,代代兴旺、薪火相传!

(注:本文作者郭震寰,1950年生,资深媒体人,《河南商报》创始人,首任社长及总编辑,晋佩章先生生前的至交好友,其在上世纪八十年代初曾参与推介唐三彩、钧瓷竞争中国工艺美术百花奖——最终二艺术荣获了该奖的金奖。从写钧瓷,到爱钧瓷,到爱收藏,郭震寰先生如今已成专业的鉴藏家。)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。