首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

镇远,作为中国历史文化名城之一,有着厚重的历史文化,被称为传统文化的迷宫,多元文化在这座神秘的山水古城里,历经几千年历史变迁仍传承至今,成为当地文化旅游的宝库。近日,笔者从镇远县非物质文化遗产办公室知悉,该县挖掘并申报“非遗”项目的有100余项,其中,国家级非物质文化遗产有《赛龙舟》,省级非物质文化遗产项目有《赛龙舟》、《镇远报京“三月三”》、《镇远元宵龙灯会》、《镇远土家族“八月八”唢呐节》、《镇远木雕工艺》、《镇远土家族傩戏》等9个项目。近年来,镇远县在保护和传承众多文化遗产上做了深入的调研,并初步形成了一条可持续传承之路。

让“非遗”在生活中展现

当前,非物质文化遗产中的一些项目现在正面临消失,原因在于其生存的环境已经随着社会发展而逐步改变。最关键的是,文化的保护与传承必须要有人的参与才行。而现在,有了电视、电影、网络等多元文化产品,文化的展现方式多元化,但只是人们享受文化带给人们的快乐和记忆,并不能有效地传承文化。镇远《赛龙舟》这类非物质文化遗产之所以能传承之今,是因为其美丽的氵舞阳河水域环境为其传承提供了场地,加上当地各民族的广泛参与,每年五月初五(农历)都将隆重举行传统赛龙舟活动,来自古城12个社区和12乡镇的龙舟代表队聚集氵舞阳河畔,在经过祭龙仪式、陆上游行、水上游江、龙舟竞渡、抢鸭子、放河灯等众多活动项目,把全县人民紧密地联系在一起,使镇远赛龙舟在人们心中刻画出一张张美丽的画卷。

镇远传统赛龙舟——彩船游江河

据明代嘉靖年间修《贵州通史》篇三风俗篇记载:“镇远府,端阳竞渡,府临河水,舟楫便利。居人先期制造龙船,绘画首尾,集众扮演戏剧。以粽叶裹米为粽,弃水中。拽船争先得渡者,是岁做事俱利。”镇远传统龙舟文化节,各民族积极参与,与纪念屈原的生发地有不同的地方文化色彩,充溢着地域文化特色。1965至1983年18年间,因“文革”影响而冰封停止。1984年,镇远龙舟赛事隆重再次兴起,至今已连续举办了30届。2012年,镇远《赛龙舟》已成功申报国家级非物质文化遗产项目。

非物质文化遗产作为人类财富,其保护的内涵不仅仅是遗产的保护,更是遗产所依托在“文化的保护”基础上传承下来。2013年8月,镇远县在古巷道四方井巷选择了一家古院落,并命名为“兴隆园”,将该县众多的非物质文化遗产项目在这里展示。据了解,在“兴隆园”展示的有舞龙舞狮、龙灯、花灯、踩莲船等文化遗产项目,通过各项目传承人的精彩示范表演,其它爱好者参与学习表演的方式,让更多的人走进“文化迷宫”之中,担当起传承的重任。

让“非遗”在学习中传承

比起只观看享受来说,学习更能使人们全身心地投入、更能够体验古人生活的智慧和创造的精神财富。2013年11月9日,镇远县创办了非物质文化遗产传承培训班,来自各民族的代表近60人积极报名参加了培训班。在开班仪式上,镇远县委常委、宣传部长蔡忠菊作了重要讲话,并为镇远县省、州非物质文化遗产项目传承人颁发了聘书,希望各位传承人将各种项目技艺传授给各位参训人员,让更多的人融入到保护文化遗产行动中来。

镇远县非物质文化遗产传承培训班开班,来自全县各民族非遗传承爱好者参加培训

据了解,目前纳入培训的文化遗产项目有刺锈、木雕工艺、花灯、锣鼓、扎龙技艺、苗族歌舞等10个项目,每一个项目都聘请了一位传承人。参训人员可根据自己的爱好和特长,选择性进行学习,可更改所选择的学习项目,根据自身特点更好的当好传承接班人。

让“非遗” 在校园中保护

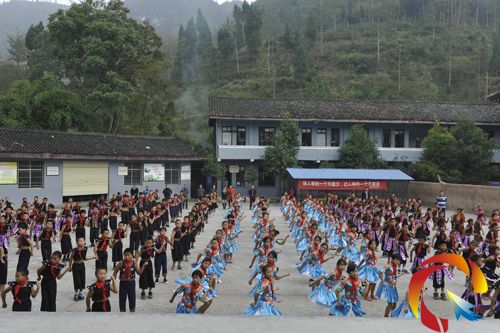

文化的保护与传承,更多地是要各族人民通过多种方式来参与,而不是只做项目研究的表面文字工作。近日,笔者走进镇远县涌溪乡涌溪小学,看到了一群身着漂亮苗家服饰的学生,踏着“一二三四、五六七八,二二三四、五六七八……”的体操节奏翩翩起舞,举手投足间尽显苗家民族风情。

镇远县涌溪乡是一个苗族聚居地,民风民俗浓郁纯朴,在这块神秘的土地上,苗族歌舞世代相传。据涌溪小学校长杨通彬介绍, 2012年3月份,镇远县涌溪由学校教师和本乡镇一些民间老艺人们经过收集、整理,在镇远涌溪苗家人的生产生活的基础上,融合了苗家舞蹈一些传统的经典动作编排成了学习的广播体操,名叫《苗韵操》。除此之外,在该乡其它学校还开设了少数民族风情歌舞、刺绣、剪纸等特色培训班,并充分利用每周地方课时间和课外活动时间,定期定量地对学生进行民族文化的传承培训。

涌溪小学《苗韵操》

镇远县涌溪乡民族文化进校园活动推广效果良好。特别是近年来推广的舞蹈“苗韵操”作为课间操,不但学生得到了锻炼,而且民族民间文化又得到了很好的保护和传承,受到了广大师生和家长欢迎。

镇远县非物质文化遗产保护与传承正走上一条可持续传承之路。文化传承从孩子抓起,在学习中得到保护和传承,在活动中得到充分展现,已成为镇远人民生活中的一件大事。(李安生)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。