首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

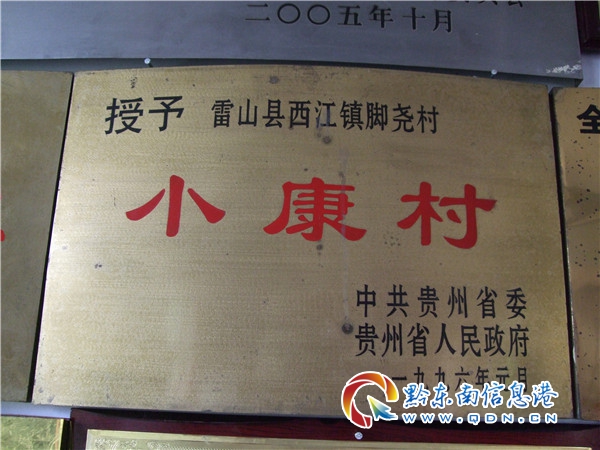

本网讯 2020年12月,冬至前夕云吞雾锁的寒冷天气,草鞋记者跟随黔东南州融媒体中心记者,重上了雷山县西江镇脚尧村采访,欣喜地看到,这里的硬化步道延伸至家家户户,村民的楼房错落有致,室内宽敞明亮,村容寨貌干净整洁,告别了竹子装房间、屋顶盖稻草“茅草房”的历史;建有了村委办公楼和培训中心的“大洋房”,告别了村民开会“打游击”的历史;在村里的院坝和公路旁摆放了几十辆大小车,我问他们:那里来这里参观有那么多车辆?不是,这是我们村的!我们村44户人家,现在家家都有小车,全村共有50多部大小车辆,出门有了很大方便,告别了村民出行“爬山越岭”的历史。山上满坡满岭绿油油的茶园地,有多少面积?有3600多亩!每处茶园地都修通了公路生产便道,大大方便了茶农运输。秉持“把田当作山来耕,把茶当作树来护”的种茶新理念,全村120多亩耕地都用于栽种茶叶,并联户在村里办起了6个茶叶加工厂。早在1996年1月,脚尧村被中共贵州省委、贵州省人民政府授予“小康村”,1998年12月,被中共贵州省委、贵州人民政府授予“红旗文明村”,2005年10月,被中央精神文明建设指导委员会评为“全国文明村镇”荣誉称号。脚尧人坐山吃山,顺势而谋,在“绿色银行”里取出了“美丽钞票”,实现了一年一小变、十年一大变“脚尧新貌”,真是名副其实的“小康村”“红旗文明村”。

30年前,我是雷山县西江区黄里乡林业辅导员和副乡长(1982一1991年),那时年轻身强体壮的我,乡政府领导派我到边远的脚尧驻村与雷山县政协领导和智力支边办科技干部一道在脚尧开展支边扶贫工作。其间,时任县委书记余金才,县长周定生,组织全县25个乡镇分管农业的副乡镇长、林业员于1986年11月19日到退耕还林种果树“示范村”的南屏村参加果树培训现场会。在培训会上,县领导提出凡参训的同志,回去每人要办一个果树栽培“示范点”或“示范户”,每户栽100株以上的果树。于是,我到脚尧村与吴秀忠同志商量并召开了群众果树种植动员会,并于当11月28日,我到县农业局领取1600株(金秋梨苗1000株、苹果苗600株)果树苗,亲自抬到脚尧村,把果树苗分发给当时的19户农户,栽种面积40亩。几年后看到了效益,脚尧27户家家都加入了果树种植行列,种植面积达1036亩,1998年挂果面积20亩,收获果子1.5万公斤,出售收入现金4.8万元,户均收入1780元,人均356元,给脚尧群众带来了果品的甜蜜。

脚尧村的“三敢”精神和小康路上的“经验”感染着草鞋记者,先后采写了《念好“山”字经 猪牛挤满圈——雷山脚尧寨户均有猪牛12头》《彝族老人吴永富 开山造田劲不松》《脚尧寨农民靠魔芋茶叶走上致富路》《治穷致富的领头人——记农民技师吴秀忠》《脚尧的变迁》《改土造田新愚公——脚尧村的巨变》《脚尧村种梨子走上致富路》《苦熬变苦干 奋力挖穷根——脚尧人勇创十二辉煌》《修筑致富路 全靠党支部——记雷山县脚尧村党支部书记吴秀忠》《路修通 人致富——脚尧村通车带来大变化》《从贫困向小康“变身”——脚尧村发展绿色产业致富记》《小康路上的“脚尧经验”》等多篇文章,被《黔东南日报》《贵州日报》《贵州政协报》《中国绿色时报》《西部开发报》《科学种养》等国家、省、州报刊杂志采用58篇。

“截至2020年,我村茶叶种植面积达3640亩,户均82亩,除了新开的茶园未收益和把老茶树砍伐重新培育壮苗的面积外(老茶园地每隔四五年砍老茶树一次,让其壮苗叶厚丰收),今年实际投产采摘面积1700亩,虽然在3月22日遭受特大冰雹的袭击,致使茶叶受灾,但经过茶农精心管理施足肥料,2020年全村茶叶总收入达480万元,除了请人采摘及成本外,纯收入360万元,户均来自茶叶纯收入8.18万元,人均纯收入19565元;我家种有茶叶面积300亩,今年采摘面积120亩,总收入32万元,纯收入11万元,全家5口人,人均收入22000元。”这是日前脚尧村党支部书记吴先锐算起了2020年的茶叶“丰收账”。

脚尧村,坐落在苗岭最高峰雷公山半腰,海拨1358米,是一个自然条件恶劣、边远的少数民族村寨,居住着彝、苗、汉三族(吴、杨、匡、蔡、贺)五姓氏,现有44户184人。因海拔高,脚尧村常年云吞雾锁、山寒水冷,年平均气温只有12℃。

“雾当被盖地当床,秋风扫地四壁荒、蕨当主粮灰当盐,有女不嫁脚尧郎”。这首民谣,真实地描述了脚尧村自然环境的恶劣,勾画了脚尧贫穷历史的凄凉景象。

然而,在时任老支书吴秀忠的带领下,脚尧村2006年总收入却达到了79万元,人均纯收入达4005元。2007年农民人均现金收入达到5512元,实现了通路、通电、通水、通电话、通电视“五通”;2013年,实现人均现金收入13208.5元,提前8年建成以户为单位的小康村,创造了贫困山区农村改革的奇迹。

如今,日子却过得红红火火。2020年,仅茶叶一项,户均收入8.18万元,人均收入19565元。这个奇迹是如何创造的?脚尧村改革开放40多年来的发展足迹,就是最好的答案。

身居困境 穷则思变

脚尧村的发展变迁起源于上世纪的八十年代初,1980年,脚尧有17户91人,人均生产粮食123.5公斤,人均收入仅有27.47元。种粮产量低、经济无来源,缺钱更缺粮,无米下锅是脚尧面临的最大困难,从1982至1986年发扬愚公精神劈山造田。1986年脚尧村作为雷山县政协智力支边扶贫联系点,时任的雷山县政协主席余国茂组织10余名县政协委员和科技干部,每月二至三次上到脚尧村开展支边扶贫工作,每次他们到脚尧就是一个星期,与雷山县第一届政协委员吴秀忠共同探索脚尧发展经济致富门路,深入山地发展规划,因地制宜地开展支边扶贫工作,并在脚尧村作出了“立体开发目标计划”。首先,解决脚尧人吃饭问题,吴秀忠委员先后从省农科院、毕节、云南等地引进24个水稻品种,用自家的责任田经过反复试验产量对比,产量高的,及时向群众推广。通过试验成功产量高的有“7907—1”、西农175”、粳15”、“粳9134”、“粳921”等5个耐寒高产粳型水稻品种落户在脚尧寨。人均年生产粮食增至255公斤,人均年收入增至143.69元,解决了无米下锅问题。1986至1996年的十年间,脚尧人均生产粮食均维持在400到500公斤之间。手里有粮心不慌,村“两委”带领群众着手发展经济,增加收入,解决用钱难的问题。该村1986年至1992年七年间,大力发展种植养殖业,1992年人均现金收入首次突破千元大关,达到1123.21元。1995年人均现金收入突破2000元,达到2053.43元。2003年户均现金收入1.6万元,人均达4252.2元。

因地制宜 科技先行

经济建设必须依靠科学技术是始终遵循的原则,脚尧村经济社会迅速发展的过程,是因地制宜深化科技推广应用、依靠科技支撑的过程。脚尧的科技推广应用起源于1986年的“五人科技小组”,重点实施优良品种引进、开展试验示范、加强科技培训、培养技术能人,推广应用农业新成果新技术。在推广应用农业科技成果的过程中,力求从本村实际出发,发展什么产业引进什么技术,遇到什么困难咨询什么科技方法,用科技解决存在的问题、提高村民科学素质和技术技能,突出科技在引领产业发展中的地位和作用。为实现产业规模经营,脚尧在试验示范、广泛征求群众意见的基础上,凡是适于全村发展的实行统一规划、统一实施项目、统一生产品种、统一技术标准、统一销售、分户实施的“五统一分”模式,推动了支柱产业的形成,逐步实现了以公司为主导的“公司+农户+基地+市场”的致富路子。

能人带动 拓展市场

走进脚尧村“两委”办公室,清洁的房间里,各项工作职责、规章制度张贴整齐,工作台帐摆放有序,令人注目的是办公室的墙上挂满了受中央、省、州、县表彰各类奖牌。“脚尧的发展,凝聚着历届村‘两委’的坚强领导和已故的老支书吴秀忠的心血与汗水。如果没有一批办企业、闯市场的致富能人,就没有现在脚尧小康美景。”吴先锐说道。这里有“崇尚科学、自加压力、苦干实干”的实干精神,生动践行敢闯新路、敢于突破、敢于胜利的“三敢”精神。脚尧村从无人问津的“救济村”,蝶变成了远近闻名的“小康第一村”。“2020年,我村办有茶叶加工企业6家,加上在县城茶叶公司注册加工企业3家,茶叶年产量达56吨,2020年茶叶销售总额达1500万元。”吴先锐支书说。

绿色发展 生态优先

脚尧把茶叶产业发展成为脚尧的支柱产业。开始种茶叶时,定位就在密植免耕、生态茶园上,充分利用现有耕地和荒山荒坡种茶,不毁林炼山开荒种茶,单块茶园面积控制在50亩以内,维护生态平衡。茶园可谓是“林中有茶、茶中有林,果中有茶、茶中有果,茶中有禽、禽中有茶”的典型生态茶园。由于脚尧农产品按照无公害、绿色有机方式生产,茶叶产品畅销国内市场,是全国政协八大民主党派办公室专用茶,魔芋产品定点销往湖南,特色种养殖产品定点销售,生态经济效应正在节节攀升。

艰苦奋斗 改善环境

“脚尧村能突破资源、能源和环境约束,把一个极贫村建设成为富裕村,靠的是党的好政策,靠的是解放思想实事求是,靠的是自力更生艰苦奋斗,靠的是坚定发展信念,把发展作为解决一切问题的关键,常抓不懈始终不渝。我们在改变面貌的过程中,始终把内生动力与上级支持实现有机结合,注重实现效率的最大化。修建小水电解决照明,架设电网解决动力,兴修公路解决运输,兴建人饮和寨道改善人居环境。人心齐泰山移,村办公益事业集资投劳在所不辞,使脚尧村实现了一年一小变、十年一大变的历史性跨越”。吴先锐感激地说。

村容寨貌改善 村民安居乐业

“随着生产发展、收入增加,带来了村容寨貌的改善,寨道实现了硬化,住房砖木结构宽敞,修通了生产便道,有的村民在寨内新建了住房,有的改造了旧房,有的在县城购买了住房,生产发展、社会稳定、生活富裕、精神富足,村民安居乐业。脚尧人在自力更生、艰苦奋斗中依靠科技改变面貌,结合实际大力发展特色产业,实现农业增效、农民增收,受到各级党委政府的充分肯定,贵州省首批授予“小康村”、“红旗文明村”,被授予“全国文明村镇”、全国“民族团结进步模范单位”,贵州省“农村基层组织建设‘五个好’村党支部”等殊荣。但成绩仅仅代表过去,我们将继续发扬‘脚尧精神’,把脚尧建设得更加美好!”村民委员会主任吴先炳对未来充满信心。(张希才)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。