首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

本网讯 目前,一座27层重檐,高55.8米鼓楼的雏形,矗立在了榕江县城的都柳江畔,这是目前世界上最高的鼓楼,预计在国庆节期间竣工投用。鲜为人知的是,这座鼓楼的设计建造者,是黎平县洪州镇阳朝村农民郭太文、郭金陵、郭太贤三兄弟,多年来,兄弟三人联手,创造了很多奇迹。

郭太文(中)等三兄弟在工地研究施工图纸

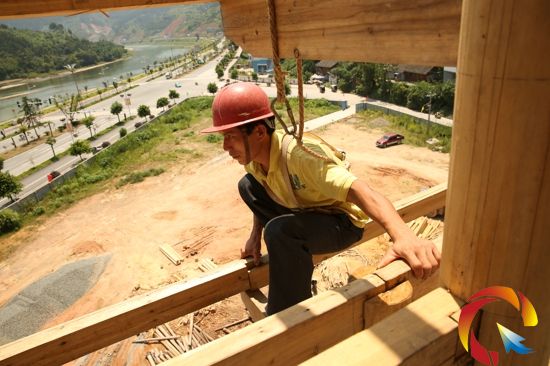

技工在高空完成穿凿榫技术,严丝合缝

技工在高空用木榔头锤打扣丝

郭太文(38岁)等三兄弟的技术,是从他们父亲郭宏明手上学来的,郭宏明是洪州镇一带很有名望的木匠师傅,当地的鼓楼、花桥和吊脚楼大部分出自他之手。郭太文和两个弟弟从小跟随在父亲身边,父亲施展绝活时,他们就在旁边看,对木工技术有一些了解,甚至还能动手帮助父亲“打下手”了。

三个儿子年纪稍长,郭宏明就开始给他们传授技艺。当然,郭宏明掌握的技艺没有文字记录,是靠口传而流传下来,所以学习起来,相对困难。“这是心口相传的技术,所有工程无设计、无图纸、全凭心算,稍有差池便将前功尽弃。在我学艺期间,就因为心算不准,弄出了很多废料,经常挨骂,不过,我重未想过要放弃。”老二郭金陵说,兄弟三人长期苦练,最终是学有所成。

正在建造的高耸入云端的榕江鼓楼

2009年,三兄弟确定将父亲传下的手艺发扬光大,随后他们成立了黎平金陵民族古建筑有限公司,带着几十位本乡兄弟,大干起来,此举既保护了传统技艺,也挣到了钱,带富一方的父老乡亲。

据了解,公司成立之后,三兄弟应邀带着队伍,外出到国内多个城市修建鼓楼、花桥、戏台等,目前,北京、上海、贵阳、广东、深圳、湖南、辽宁、重庆等省市,都有他们的作品,作品总数量达到了500多座,当中的一些作品已经成为了所在城市某一区域的标志性建筑。

图为郭太文三兄弟今年6月完成建造的湖南靖州县坳上全木质鼓楼工程

郭家三兄弟的父亲郭宏明是当之无愧的侗族建筑大师,不过郭太文三兄弟在外出建房过程中,明显的感觉到,父亲的一些技艺需要改进才能适应社会发展的需要。为此,他们大胆进行了改进,郭宏明不但不反对,还亲自为三个儿子确定的设计方案掌墨。

“不管技艺如何的改进,我们传统工艺中不用一钉一铆等优点,永远保留,”郭太文说。

值得一提的是,郭太文进行技术革新时,充分利用了电脑技术,大大提高了工作效率,他和二弟郭金陵把鼓楼等侗族的建筑构件,编入到电脑的程序中,需要进行图纸设计时,他从程序中将构建调出,通过“3D创维”空间技术,很快拿出了相应的图纸,既快速,又准确。

在领受榕江修建侗乡第一鼓楼时,郭家三兄弟压力很大,因为如果采取传统的纯木质结构的建法,很难达到55米多的高度。怎么办呢?经过反复思量,兄弟三人决定采用了现代钢筋混凝土技术与传统工艺相结合的方式见楼。

为什么要这样改变呢?郭太文说,鼓楼为纯木结构,其优点是古朴,民族色彩浓重,但当今木材资源越来越紧缺,特别是百年以上的大杉树等特种木材,制约了纯木结构鼓楼的高度。此外,纯木质鼓楼还有一个致命的弱点,就是抗灾能力差,如凯里金泉湖鼓楼,十几年前曾因一场大风被刮倒。

“采用混凝土与木质结构相结合的技术建成的鼓楼,能更好抗风、防震、荷载等,安全性能高,它还可以根据需要,修建得更高更大。”郭太文说。(陆书明 冯云飞 摄影报道)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。