首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

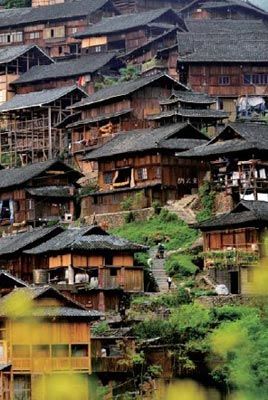

苗族吊脚楼

吊脚楼是苗族传统建筑,是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉比,层叠而上。吊脚楼的形成有历史的原因,也有自然的原因。据建筑学家说,苗族吊脚楼是干栏式建筑在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。从历史来看,苗族的建筑文化可以追溯到上古时期。苗族祖先蚩尤所在的九黎部落集团肇始于环太湖地区,他们参与了环太湖地区河姆渡文化和良渚文化的创造。河姆渡文化和良渚文化的考古发现证实了苗族先民的民居就是干栏式建筑。

西江民居

雷山苗民造屋,都以修建吊脚木楼为主。纯木质结构,各寨民宅,大都于半山腰与偏坡间修建。延续唐宋以来风格,各代又有所改进,自称格局。苗民多以支系家族聚居,以团结共同防备其他对抗实力的侵扰,且多聚居山区,宅基地势有限,大多就地砌基,傍山而建,其屋半边着地,半边吊脚,即有不占地之优势,又具突兀之威,美观大方之感。

大小寨子,顺坡而居,层层叠叠,屋脊鳞次栉比,十分壮美。修建吊脚木楼是十分讲究的,有修成四角天井式或三方联立式,自成天井口格,颇见大气。一般的吊脚木楼,有四排三间或五排四间,各间宽敞,人居舒适。畜棚禽舍,一般都设在房侧或房后,也有用楼脚围棚立圈作饲养畜禽,既方便管理,又干净卫生。有的人家还在房后房边建起一小栋专门囤装粮食的谷仓,有的利用吊脚木楼边搭架木板作晒场,白天晒些谷物或蔬菜,晚间还可纳凉休息。

吊脚木楼的地基必须是把斜坡挖成上下两层, 每层进深各为6尺多,各层面积约100平方米。上下两层相差约4尺多,层与层之间的山壁和外层山体用石头砌成。建房时,将前排落地房柱搁置在下层地基上,最外层不落地房柱与上层外伸出地基的楼板持平,形成悬空吊脚,上下地基之间的空间就成为吊脚楼的底层,这就是所谓的“天平地不平”的吊脚楼特点。

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。