首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

一栋严重倾斜、破旧不堪的木质教学楼立在村庄的小山包上,教室地皮是凹凸不平的黄泥地;简易教学楼前的黄泥操场上矗立着一副长满青苔并严重倾斜得时刻警告人们的木质篮球架;一下雨来,黄泥巴操场便成了孩子的溜冰场,教室也成了孩子的游泳池,教师的用品和学校的东西也在劫难逃——这就是笛气小学。

笛气小学是我所在乡镇雷山县方祥乡最有名的偏僻、落后和艰苦的学校,哪个教师到那里任教,大家都为他捏一把汗。

第一次目睹笛气小学是2005年6月底,那时我去笛气小学监考。那天下了场大雨,学校的黄泥巴操场却寸步难行,而且鞋底下的泥巴却越积越厚,但是那里的孩子们却光着脚板在操场上做起了滑冰的运动。考试了,教室里却积了很深的水,坐在高凳子的学生成了水上人家。监考教师却只好在唯一的高处站立了。那些课桌凳是我从来没见过的简陋,高低不齐,东拼西凑,极为不协调,甚至有些桌子或凳子“负伤工作”。印象最深的是一个女生干脆站着考试,因为她的桌子太高,而板凳又太矮,坐上去也无法写字。在考试中她两只脚不停地互相擦着泥巴。这是第一次见到笛气小学的真面目,也感觉到了大家所汗颜的理由。

就在那个暑假,领导安排我到笛气小学任教,跟一个老教师对调,笛气小学的那惨状不断地浮现在我的脑海里。

一年级学生正在作业

到开学了,终归还是告别了我熟悉的学生和同事,卷起行囊离开热闹的校园翻山越岭走向那个千不愿万不愿的笛气教学点。我去的那天,村里很安静,似乎空无一人,偶尔只听见几声鸡叫和狗叫,从此就只有这种宁静的寂寞陪伴我了,而且还不知何时了却。

我来到了黄泥巴操场,居然还有几个孩子在玩家家,由于之前我来监考他们过,他们认识了我,就这样我的学生成了迎接我的主人。

这所学校只有两个教师,我和当地的杨老教师,开设一年级和二年级,学生30来人。学校非常简陋,除了两张磁性黑板外整个学校没有什么值钱的东西。就连教师的生活用品也跟着极其简单,门用不着关,哪个也不会去盘算那可怜的家当。

上课了,我拿了把柴刀的刀背敲了一块废弃了用钱丝挂起的锄头。尽管声音不响多少,但对于一个几乎与世隔绝的小村庄来说已经足够了。听到钟声,孩子们背着书包陆续来到教室,新的一天又开始了。两个班的语文、数学、思品、自然、音乐、美术和体育等课程由杨老师我俩全包,等上完课来,人都累得不想煮饭吃了。

放学了,学生打扫卫生,要是遇到干天,那简直不是扫地,就像电影里的战斗烟雾一样,要想洒水,还得走很远的路去农田里端水来,洒水比扫地还难。一呼啦的扫成地了,交代点安全常识学生就回家了。当地的杨老师也回家去了,学校又只剩下我一人。晚上,小山包上破旧的学校只有我一个人守着,睡觉的时候,半夜里风吹得门吱吱作响,就如聊斋故事里的境界一般。

教室的墙壁上下都是通的,上面通风,下面就什么都可来。到现在有揪心的一幕让我还记忆犹新:那是一个春末初夏的下午,我正给一年级学生上课,正当我们精彩讲故事,学生听得入迷的时候,我看见一条很大的蛇从墙壁的空洞钻进来教室窜到学生的脚下,见状的我本能地操起了黑板边的教鞭向老蛇打去,还没回过神来的学生见到我怪异的表情和动作,他们还以为是自己做错了事情。从那以后,我就边上课还得边留神观察墙壁底下的通洞。

这样的日子伴我度过了两年,然而更难熬的日子还在后头。杨老师他患了脑萎缩病,常年靠服药支撑,走路相当困难,就连在黑板上写字也非常困难。这样杨老师提前退休了,上面也不派教师来顶替,从此我就开始了复式教学。

什么是复式教学?我也不懂,但我的教学方法已经走了复式教学的套路。经过查询资料才知道:复式教学是把两个或两个以上年级的学生编成一班,由一位教师用不同的教材,在同一节课里对不同年级的学生进行教学的组织形式。教师给一个年级讲课,让其他年级学生做作业或复习,并有计划地交替进行。

一个人上两个年级的语文、数学、思品、科学、音乐、美术等科,任务繁重可想而知。当时正处于普及“两基”阶段,要求教师凡是所上的每一科都必须写教案,虽然我不写副科教案,但写四门主科的教案也是够受的了,更何况白天忙上的课,刚教一年级的学生会读了生母,布置作业抄写后又马上跑到二年级进行新课教学,等二年级上得差不多了布置作业后,又跑来一年级上数学……那时候,我这个陀螺一转就再也不空停下来了。上午11:30放学了,踉踉跄跄的我一头倒在床上。休息好后还得起来煮饭吃,下午还继续上课。

“两基”攻坚工作也如火如荼地进行,按照上级的精神,攻坚的任务是不仅普及九年义务教育,而且还扫除青壮年文盲。除此之外,我白天依旧重复着我繁重的复式教学,晚上还对乡政府发动来读夜校的青壮年文盲进行识字教学。由于大人白天干活,他们一般很晚才回家,等他们吃好饭来集中人齐时已经是深夜10:40甚至11:00了,还要进行识字教学,有时到12:30,有时到临晨1时。

刚教学不行,还得各人负责完成各人所任教村寨的“两基”材料。还得了解你所在行政村的人口有多少,50周岁以下18周岁以上的有多少,这个年龄阶段人的受教育情况如何,未上过学的都是文盲,还得扫盲;全村18周岁以下,6周岁以上阶段的人有多少,这些人都在哪里读书,是否还有哪些人辍学,还得跟踪摸清。有时教育站一个电话打来,自己还得翻山越岭满头大汗跑去完善材料,人一走了,学校就不得不放假,一放假,当地的群众又跑到乡政府去告状说老师私自逃跑不上课了。

教师的办公室

功夫不负有心人,7月学年统考时,我教的两个年级都取得了优异的成绩,正是这成绩为我以后竞争小教高级职称奠定了坚实的基础。笛气村的青壮年文盲也通过了县教育局的测试,摘掉了文盲帽。

2008年9月,我乡开展了撤点并校工作,笛气小学合并到方祥乡中心完小,我繁重的复式教学从此结束了,我的孤独和寂寞也结束了,再也用不着翻山越岭走山那边孤身奋战了,我回到了热闹的校园,回到了有团队的群体。

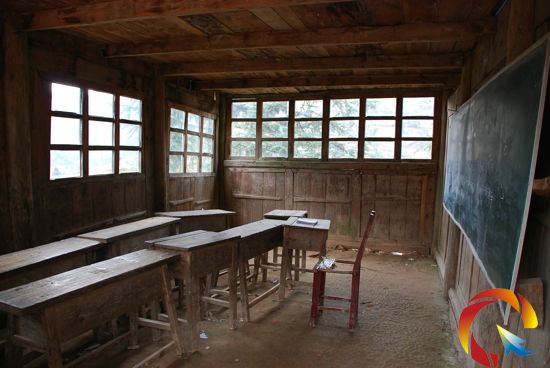

学校合并后,空荡荡的教室

从此,我的工作减轻了很多,但正因为我已经习惯了繁重的工作量,除了完成自己的教学外,我一个人承办了全乡性的彩版校园刊物《方祥少年》。从收集全乡学生作文稿子到审稿再到编辑打印成册全程一个人包,每月一期。由于养成了不让自己空闲的习惯,我又自学了动画软件制作课件,由于非常用功,两次参赛都取得了全省三优评比的三等奖和一等奖的成绩。在我带一个班中,只要学生能吃和消,每晚下晚自习后我还坚持再额外加一节课。经过努力,我们班30人中就有5个同学考取了县二中三中的重点班。学生告诉我,从我身上他们也到了一种精神力量,他们正在以这种精神拼搏成了同年级中的佼佼者。

现在我终于明白,这种精神力量来源于在笛气小学的那段磨炼,笛气小学对于当地孩子们来说只是他们成长中的一所驿站,然而对于我来说却是一所大熔炉,也是一所大学,在这里我得到了一辈子都学不到的东西,而且这种东西使我一生受用。(文/侯星明 图/李雪)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。