首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

昔日救命粮 当今脱贫宝 ——天柱祥和村人人种红苕脱贫致富

10月28日,天气晴朗,天柱凤城街道祥和村家家户户炊烟袅袅,村民忙于在家里熬苕粑。也有的村民借着晴好天气,全家动员,下地挖苕、捡苕、挑苕、洗苕,把洗干净的红苕用机子打烂、挤压,放到庞桶里浸泡沉淀淀粉。苕渣则销售给前来收购苕渣的养猪大户。村民一个个脸上洋溢着红苕丰收,苕粑俏销的喜悦。

“这个苕粑在五八年闹饥荒的时候,是我父亲那一代人的救命粮呀。现在这个苕粑又成了我们脱贫致富的法宝啦!”正在给铁锅放油熬苕粑的刘金明说,他已经50岁了,种红苕熬苕粑卖已有10多年的历史。以前孩子小,种的苕不多,熬苕粑仅仅是为了改善生活,招待客人。孩子长大后,他和妻子有精力种红苕了,但由于电不足,路不通,全靠手工劳动,种的面积不多,刘金明心里知道种红苕熬苕粑卖有钱赚,可就是无法改变靠体力劳动的状况。最近几年来,县里实行大扶贫,大力实施通水、通电、通路、通讯建设,他家改变了以前种苕靠牛犁、打淀粉靠手挤、洗红苕靠挑水的历史。取而代之的是种苕用的旋耕机,洗苕用的洗苕机,打淀粉用的是浆渣分离机。销售苕粑更是方便了,村里有了4G网络,水泥马路进了村,组组通了水泥马路,就连庭院也硬化了。客户一个订购电话,一个微信、QQ订购留言,用摩托车十来分钟就送到了距离村里17公里的县城,既省力又省事,比昔日肩挑步行来回三个多小时节约了几倍的时间。

村里的条件好了,刘金明的家庭条件也逐步改善。刘金明的苕粑事业也逐渐扩大,由最初的2亩发展到了现在的10多亩,亩产红苕5000斤,100斤红苕有30斤淀粉,年产淀粉1.5万斤;一斤淀粉能熬出2斤苕粑,年产苕粑3万斤。苕粑批发价3.5元一斤,年卖苕粑收入10多万元。苕渣0.1元一斤,5万斤苕渣也能卖5000多元。“有了党的扶贫政策,只要勤快,脱贫不是问题。”刘金明说。

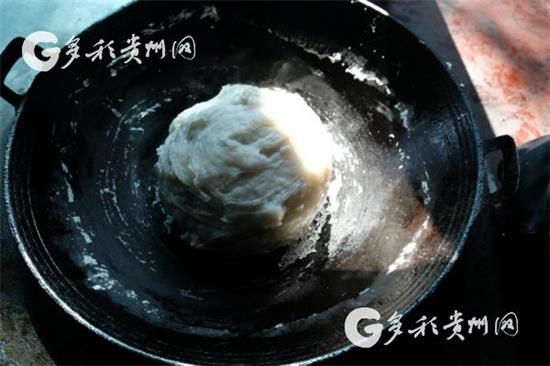

“我们的苕粑一直好卖,靠的就是‘原生态’三个字。”刘金明的妻子蔡仙江道出了苕粑俏销的原因,种红苕施的是牛粪、猪粪等农家肥。熬苕粑用的是铁锅,烧的是柴禾,放的是菜油,全手工制作,原生态熬制。做成的苕粑可煎可煮,煎则辣香扑鼻,煮则清香弥漫。苕粑煎时放些白糖,风味更是独特。

“这里的村民很勤劳,不仅仅是刘明金一家种红苕熬苕粑卖,全村人都在做‘苕粑事业’。”驻村第一书记杨晓青说,目前村里种植红苕的农户有100多户150多亩。

“这个产业很不错,我们正在筹备生态苕粑宣传片,把祥和村的苕粑打入贵阳市场。”体验了苕粑整过制作过程的贵州省电视台挂任天柱县委常委、县人民政府副县长刘克舜说,村两委正在实施“党建+合作社+贫困户”的模式,组织村民抱团发展苕粑产业,让祥和村的手工苕粑走出贵州,飞向全国。(陈光昌)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。