首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

6月15日,经过3个多小时的奔波,丹寨县排调镇麻鸟村呈现在记者眼前。

麻鸟苗寨地处雷公山腹地,一栋栋木屋顺山势而建。寨子背靠郁郁葱葱的山林,寨脚梯田层层叠叠,四周是幽幽深谷。

麻鸟,森林覆盖率为70%。放眼望去,都是苍翠的树木,就像置身于森林氧吧之中。这份大自然的恩赐,得益于麻鸟人对生态环境的世代传承保护。

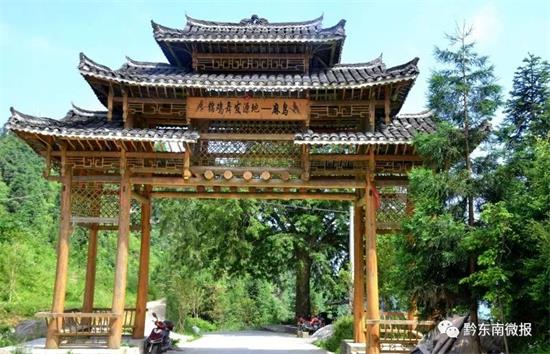

“麻鸟,是锦鸡舞的发源地,锦鸡舞是模仿锦鸡动作而舞。”站在寨门旁的古红豆杉下,63岁的老村主任余富义说起了麻鸟锦鸡的故事。

他说,“麻鸟”与锦鸡舞没有直接关系,其系苗语音译名,意为“卖鼓”。

麻鸟村最早迁入的祖先余万沿都柳江来到这一带,发现此地水源充足、山林丰茂,非常适宜人居。但是已有人先居住于此,并插标立界。于是,余万将带来的一面鼓卖掉,买下这一方土地落居,“麻鸟”因此而来。

祖先们来到这里后,才发现所携带的谷种已经遗失在路上。没有种子播种,只有靠打猎、采摘野果度日,导致了这里的生态遭到了极大的破坏。

相传,为了保持生态平衡,上天派遣一只美丽的锦鸡,给麻鸟先祖们送来了一粒金灿灿的谷种,同时告诫人们:“要保护树木,少打猎。”人们把这粒谷种种在地里,得到了一捧沉甸甸的谷子,再把谷种分发播种,这样全村在此就能安居乐业了。

为感恩送来谷种的神鸟,聪慧的苗家妇女编织出一条条像锦鸡羽毛一样的花带,把花带一条一条缠在腰间,头上插上银饰,模仿锦鸡的动作翩翩起舞。

余富义说,跳“锦鸡舞”就是为感恩锦鸡、感谢大自然的赠予,维护好自然生态,获得一方安宁。

麻鸟的芦笙场上,芦笙曲阵阵传来。妇女们随着优美的芦笙曲翩翩起舞,头上发髻高耸,仿锦鸡头冠的银头饰一步一摇,百褶裙上的彩带仿佛绚丽的锦鸡羽毛,恰如一只只美丽而高贵的锦鸡在舞动。

余富义:“锦鸡苗族文化的原生地在麻鸟,其蜚声海内外的苗族锦鸡舞的原生态雏形就成形于斯,锦鸡舞是麻鸟人世代传承的民族文化结晶。”

而麻鸟锦鸡舞呈现于世人,得益于在州歌舞团工作的麻鸟人余富文。1958年,余富文从中央民族歌舞团调入州歌舞团后,一心想把家乡锦鸡舞发扬光大,亲自为锦鸡舞编乐,邀吴廷杰、王文荣为其编舞。

从此,“锦鸡舞”从深山走进了都市,从民间登上了大雅之堂。

二十世纪80年代后,锦鸡舞被州歌舞团先后带到意大利、匈牙利、南斯拉夫、奥地利、罗马尼亚等国家和地区演出,它的神奇惊煞了海外艺术界,人们把它称为——“东方的神鸟”“最原生态的芭蕾”。

1989年,州歌舞团携“锦鸡舞”赴大连参加“首届中国民间艺术节”表演,赢得了专家学者的高度赞赏;1995年,州人民政府为《锦鸡舞》节目颁发了创作一等奖;2006年,“锦鸡舞”被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产保护名录;2007年,在“多彩贵州”舞蹈大赛上,锦鸡舞摘取了比赛的最高奖项——“金黔奖”……

今天,锦鸡舞不但飞出了麻鸟,飞出了苗岭大地,还飞出了多彩贵州,舞动在中华大地上,轰动了海外,焕发出了她独特的艺术魅力和勃勃生机。

日月轮回,斗转星移。传说中的神鸟锦鸡已不知所踪。然而,现代文明的种子已撒播到这里,麻鸟人跳锦鸡舞和保护自然生态的传统却一直保留了下来,淳朴民风一如从前,古朴舞曲一成未变。

“如今外面跳的锦鸡舞已被艺术化了,没有那份古朴韵味和源于自然的感觉。”在芦笙场边,余富义对记者说,只有亲自去跳一跳麻鸟的锦鸡舞,才能真切感受到那份寄托自己对锦鸡、对自然的美好情感。

如今,麻鸟的良好生态环境和优雅动人锦鸡舞,吸引越来越多游客慕名而来。

当前,麻鸟正加大旅游基础设施建设、组建锦鸡舞表演队、建设民族文化博物馆等,将其打造成为“山区旅游村寨”的一张新名片。

离开了麻鸟,那份锦鸡舞与自然环境相容的生态文化,让人念念不忘。(李田清 吴国桢 刘军)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。