首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

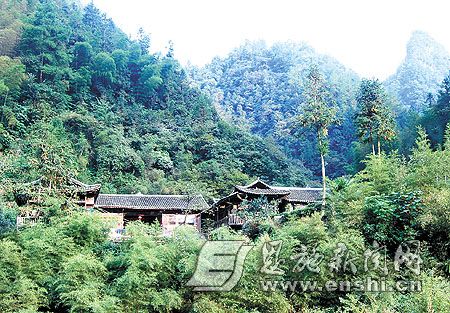

从咸丰县黄金洞集镇出发向利川方向行走,或者从黄金洞洞内逆河而上,约两公里,即到上洞口。经岩窝大桥,向左,有一条清澈见底的小河,沿河两岸生长着众多麻柳树,河堤上的一条顺水蜿蜒的公路正在改造之中。这就是久负盛名的麻柳溪。溪长约8公里,一步一幅风景,一弯一轴图画,随处可见小桥、流水、人家,满目都是别具一格的吊脚楼和修剪整齐的茶园。

麻柳溪,山水如画,人杰地灵,民风淳朴,物产丰富。按照华中科技大学建筑系教授张良皋老先生对《桃花源记》的新解,麻柳溪很可能就是那位捕鱼为业的渔翁穿过咸丰黄金洞或其他洞口逆河绕行所见的众多桃花源胜景之一(见张良皋著《武陵土家》前言)。

麻柳溪土质多沙壤,少有水田,但森林植被特好。步行其中,虽是峡谷,却豁然开朗,沟河两岸,翠竹苍松,山顶多奇峰怪石,秀美如张家界。其中一座,或被神箭射穿,留下一孔,远看如一面镜子,村民称之为亮孔寨。行人可从孔中自由进出,穿过此洞即进入咸丰小村,人头山奇观近在咫尺。

早在20年前,麻柳溪人的家庭收入主要源于两大块,山林茂盛的就伐薪烧炭,眼光长远的则改田种茶,结果烧炭的没有熬过种茶的,炭越烧越少,后来还受到封山育林的政策控制;种茶的却越种越富,最近几年还享受到了退耕还林的补助。

精明的麻柳溪人在这一烧一种中看出了套套,自觉种茶成为一种时尚被互相攀比,当地政府也因势利导在沟里面办起了几家茶厂。产业与市场形成对接,茶叶也就成了麻柳溪村的主业。

采茶是当地村民最主要的农活,从清明开始,一直忙到白露。村民们说:头茶苦,二茶涩,要好喝,秋露白。

家庭条件好了,自然就讲究起来。他们大兴土木,把吊脚楼修成三层,翘檐垛脊,甚是好看。尤有几处吊脚楼群,或一正两厢,或走马转角,或四合天井,或兼而有之,错落有致,蔚为壮观。让人称奇的是,尽管公路通到了家门口,却鲜见混凝土建筑,村民们说,住惯了木屋。也难怪,一些儿孙都在县城工作的老人,仍然眷恋着沟河两岸的无限风光,任凭儿女们如何劝说也不愿离开故土。

麻柳溪村多姜姓。据在县城开饭馆的麻柳溪人姜胜勇说,麻柳溪村有300多户人家,1200多人,其中姓姜的有好几百人。

据81岁的姜永和老人介绍,麻柳溪姜姓人家的先祖在贵州清江县,也就是今天的剑河县。清朝年间,为了躲避灾荒,历经艰辛迁到这里,看到山清水秀,便定居下来,从此再也没离开。

在麻柳溪源头的一座山上,我们找到了姜家的祖坟,依稀可辨的碑文隐约透露着主人的身世。

这块立于清光绪十年的墓碑,从孝男姜秀龙到辈分最小的孝玄孙姜天国等,其孝名众多,昭示人丁兴旺,按照姜姓“再、正、天、光、昌、胜、秀”的字辈,结合墓碑上的干支、孝名推算,这里的姜姓人家,迁来此地想必已200年左右。

在麻柳溪采风,我们还发现了一种五脚虎爪擎凳和历史久远的青花瓷碗及百年马鞍。

“五只脚的凳子少见,五只脚的虎爪凳更是罕见。”湖北省文博研究副馆员谭宗派说,“我国古代的建筑和家具用品在制作时,大多把主人的一种思想、理念‘隐藏’在里面,这五只脚的虎爪凳也许‘隐藏’着‘五子登科’、‘五虎上将’等含义。”

麻柳溪,是一片秀美而又神奇的土地。她从远古走来,却透着现代文明的气息;她看似封闭,却又随时开放着怀抱,期待着你的到来。

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。