首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

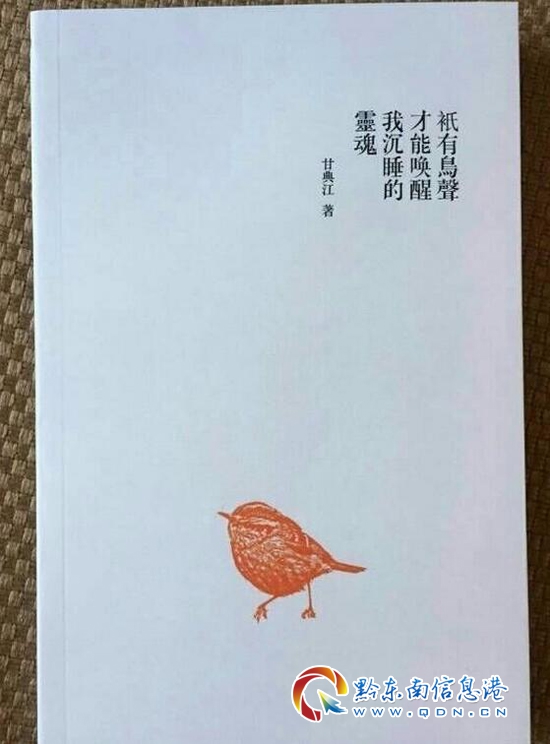

甘典江,贵州省天柱县人,作家,书画家。斋号“可待堂”。作品发表于《人民日报》《文学报》《小说月刊》《散文》《散文选刊》《星星诗刊》等。散文《母亲的中药铺》入选2012高考浙江卷语文科目文学类文本阅读试题。作品结集——小说集《去高速公路上骑马》;诗集《只有鸟声才能唤醒我沉睡的灵魂》;散文集《米的恩典》。

姚源清,1991年出生于贵州天柱,问渠堂主人。诗歌散见《诗选刊》《诗歌月刊》《飞天》《青年作家》《中国诗歌》等刊。曾主编民刊《镜像》。

让艺术与慈善联姻

姚:首先祝贺“诗书画义卖”活动圆满结束,在短短一个月时间内为基督徒作家龙新霖先生筹集到了一万元善款。融合诗、书、画不同艺术载体,把作品变成产品,让艺术与慈善联姻,同时运用新媒体传播理念进行展卖,据我所知,这种性质的活动在黔东南尚属首次。你是怎样想到要策划这么一个活动的?

甘:十多年前,当我认识天柱文友龙新霖之后,就被其身残志坚的事迹深深打动。

2002年秋,龙新霖从乡下进入县城谋生,开打印店,一边继续文学创作。我随同文友去帮忙,抬桌子椅子。忙完,一友安排吃饭。回家路上,我在想,以后,总得帮他做点什么吧。

2005年底,我到了凯里市,仍在学校。这时,龙新霖出版了两本小说《喋血黄金梦》和《流浪的青春》,挺好的。我就邀他到凯里,来学校开了一场讲座,卖了些书。

之后,因忙于生计,我很少回老家了,与他见面渐少。但我知道,他信了基督,脱胎换骨,一身充溢灵光,让我敬意横生。一次,我发现他在家里张贴的对联与众不同,“道成肉身降世界,背负十架救万民”。

顿时,一股前所未见的真理气息充溢了我的心灵。见我有所触动,他赠了我一册《生命与信仰》。我知道,他是希望我信仰基督的,但我已经信仰佛陀,一时不敢更改。我想,这不会有所矛盾冲突吧?

一个月前,我突然想起:他的孩子和我家的一样,马上要高考了,要增加新的负担。而他和妻子都病痛,打印店的生意每况愈下。我就想:到了出手相助的时候了。生活中,我对锦上添花兴趣不大,但极为珍惜雪中送炭,我这样做,是对自己的一次考验——我不想变成“我所反对的那类人”。通过对《圣经》的学习,我已经接受了“施比受更有福”的价值观。

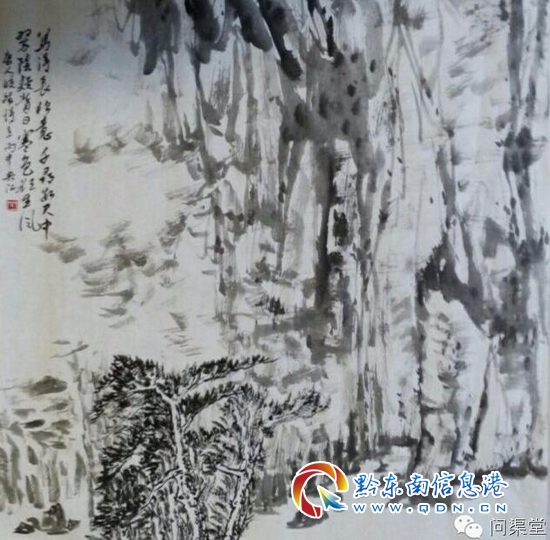

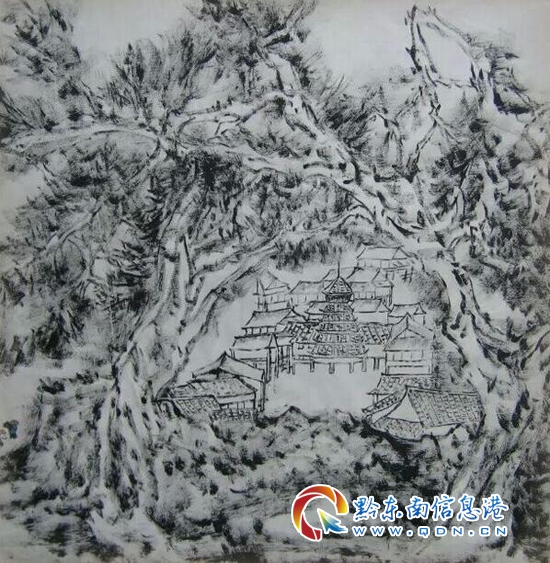

我决定:推出自己的艺术作品。先是书画,后是诗集,征用微信方式,公开售卖,让慈善得到接力,让艺术走向大众。此举得到了很多人士的支持。

活动从3月27日开始,到4月28日结束,整整一个月时间,完成了预定目标(筹款一万元),通过微信转账给天柱农行吴志文递赠了龙新霖先生。

此次活动,于我而言,是完成一个心愿,放下一块石头,也是一次学习、观察和体验。如果借用《圣经》里的一句箴言,那便是一一“成了!”

姚:当今时代,收集书籍、字画似乎成为了部分文人引以为自豪的雅事,但与此同时,无偿索书、无偿求画的风气也逐渐开始蔓延。艺术创作本身便是一项劳动,而尊重劳动成果,某种意义上大家还未取得共识(当然,创作者乐于赠予是另外一回事)。这个情况下,你做这个活动的意义无疑更丰富了。

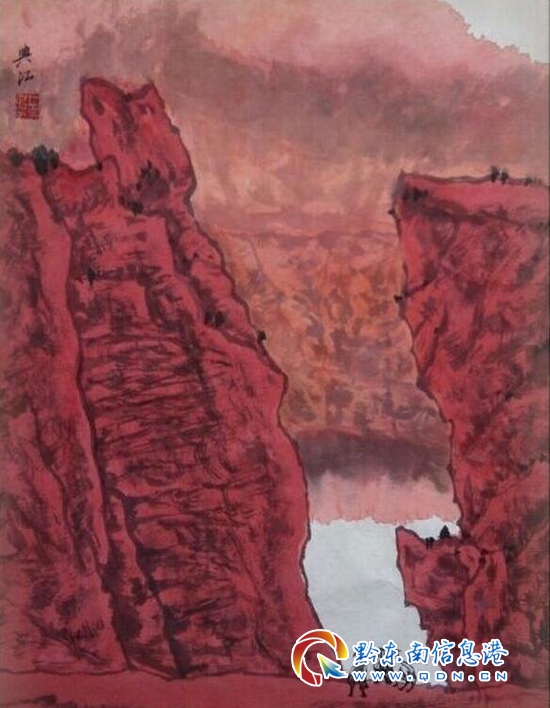

甘:中国书画,是传统艺术的重要组成部分,也是民族文化不可分割的肌体。书法的载体是汉字,彰显的却是汉语的伟大价值与魅力。汉代扬雄说:“言,心声也;书,心画也。”大意是:一个人的语言,隐喻其内心世界;一个人的字迹,流溢其德行品性。当然,这是广义上的认识,不可拘泥,至少,一个人的言语和笔迹,对应着他的内心。同时代的蔡邕也说:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”他想表达,书法是抒发情性的事,一定要自由。至于国画,也是和书法密切联系的。在某种意义上,中国所有的艺术形式在精神气质上,都属于“写意”的范式。国画的高级阶段,便是搭接上了书法的笔墨和诗歌的境界(尤其是山水画,更是受到了道家“澄怀观道”的影响,于是,作画成了“解衣般礴”,赏画变为“卧遊畅神”,最高境界不是“论与形似”,而是“气韵生动”)。

所以,书画不可贬为壮夫不为的“雕虫小技”,而是可以上接“大道”的玄妙之技。至于很多人埋头“死磕”染了匠气,罪不在艺。一些“知识分子”痛斥书画为旧式文人的“恶习”卖弄,不驳也罢。

我热爱书画艺术,是因为它们还可以存贮自己的生命气息,砥砺自己的情操。甚至,还能够借此消遣生命中的无聊与困顿。古人云:不为无益之事,何遣有涯之生?

撇开艺术层面,书画创作其实也可以归为一种劳动,作品也可以视为一种产品。多年以来,我的作品,除了自我消遣之外也赠送了一些亲朋好友,也被索取了一部分。一些人士认为:书画不过是举手之劳,一张纸的成本而已。于是,索取毫不手软,甚至指名要代表作。自然,也没有主动支付一个铜板,爱好的,顶多喊去陪一餐饭。

遭遇多次多年以后,便越来越不爽了:一是作品没有得到珍惜,二是劳动没有受到尊重,三是无法产生可持续发展的动力。也由于,该赠送的对象似乎都赠完了。于是,借此机会,我必须自己珍惜自己尊重。休说不可复制的书画作品,便是成批印刷的诗集,我都公开声明:“画是我命,钱是你命,以命抵命,公平交易。”“诗贵共鸣,恕不奉送”。明码标价,一视同仁。

结果还不太坏,还是颇有收获,特别是那些来自远方的陌生问候与祝福,让我惊喜而温暖。也让我生动地领略了一句欧洲名言:“商业繁荣到哪里,哪里就有公平交易”。

姚:在这个义卖活动中,你的诗集《只有鸟声才能唤醒我沉睡的灵魂》充当了非常重要的角色。作为你今年首印的个人结集作品,诗集引来了不少争议,一些朋友甚至认为,你应该出的是散文集而非诗集。对此你怎么看?

甘:生活中,人们为了便于辨认东西,就张贴标签。张贴惯了,也会对人贴上类似的标签。

我反对反感对我贴标签。所以,我就故意去做很多别人看来“风马牛不相及”的事。比如。除开做教书(语文)这个行当,我还弄音乐建乐队,拜江湖武师练拳使棍,学书法临碑帖,开画展卖画,玩奇石根艺,收藏钱币烟标酒瓶,建设一个人的图书室“可待堂”。即使是在我最为热爱的文学领域,我也是极不安份的:最初,写的是小说,因为没有杜撰出“伟大”的文本,于是失意地漫步进了散文的园地,似乎结出了几枚“硕果”。散文写得多了,害怕自己滥情矫情,就罢笔,又流浪到了诗歌的天空。

在三种文体之间进行切换之后,我觉得,每一种文体都有其存在的理由。于我而言,都是一个独特的空间,或是不同的视角。小说借助故事,似乎可以对生活一网打尽,能够满足开创(虚构)另一世界的愿望。散文便于絮叨,保存生活流的常态。而诗歌,则如鸟在天空飞行,不著痕迹,尽得玄妙,完成对生活的抽象概括和对生命的核磁共振。

在某种意义上,于我而言,小说是未完成的交响,散文是我社会学的标签,而诗歌,则绝对是我生命秘码的符号。生命中,总有一些东西是无法连缀成故事的,也不能对人絮叨,这样的感觉感受,就必须只能委托给“分行的文字”来举行仪式了——请出内心的火焰。以前,对“不学诗,无以言”的认识,只停留在修辞学和社会学的意义上,而现在,我以为诗歌是对生活进行梳理的一把利刃,因为日常是一种巨大的遮蔽,而借助诗歌的锋刃,则有可能切开生活的肌理,现出里面汩汩滔滔的鲜血和一颗悸动的灵魂。活了四十多年,现在我终于领悟到:只有借助于诗歌,才能够表达内心深处最为隐秘的伤痛际遇和哀婉渴慕。

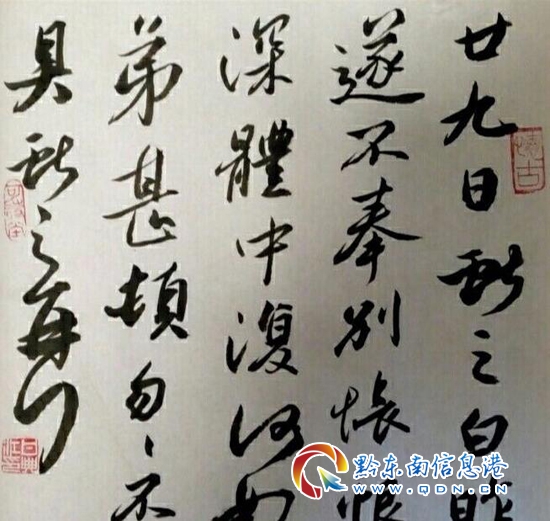

再者,与小说和散文相比,诗歌的气质似乎要高贵一些,让诗歌与慈善和书画联姻,更自由自在。比如,有人说:你的这本自印诗册,又不厚,怎么卖到了五十元?那么贵呀?我的回答是:诗歌本无价,何来的贵贱?再者,又要支付十元的快递费(最远的内蒙古要15元),以及出于对读者的致敬,我还用粗纤维麻纸(晋朝最为流行)抄录一件书法小品附赠,这又岂可用几枚铜板所能估价呢?如果我愿意,这本诗歌我可以越卖越贵,从151号开始到300号,涨到150元一册,继续附赠书法(由麻纸小品提升为折扇),最后一百册(301号——400号),将涨到500元一册(附赠书法变为精致的仿古小手卷)。甚至,这本诗集,我是把它和书法一起来联手出品的,下一步,我可以同时给出这三种方式,由读者自己来选择。在某种意义上,这是在卖诗集吗?卖书法?是,又不是。实在要定义,我宁愿说成是一种行为艺术,一种艺术游戏吧。人生苦短,不制造和参与游戏,太过于理性清醒精明势利,也是一种折磨与痛苦。

更好玩的是,有人质疑我不去出版社出版,而用“自印”的方式,是否正规合法?我只好这样讲了:诗歌是不需要审查和招安的。当年李白和杜甫用的是这种方式,近现代的英国女作家伍尔芙他们,也是这样,我为什么不可以效仿呢?诗歌本身是自由的,本身有着隐形的翅膀,一写出来,就飞翔了,越出了作者的视线,只有时间才能收编。

其实,一个人用什么体裁,写什么内容,都不是最重要的事,因为,作品的背后,都会站着“一个人”,都会弥漫出一股生命气息和一种价值理念。

诗歌是我灵魂的羽毛,拔出任何一根,都会痛不欲生。所以,我只能把印刷成册的诗集,托付给与我灵魂共振的人去照料。

诗歌是一种极端的寻找和生成

姚:在我看来,你的一些诗歌完全可以与你的短篇小说相媲美,我个人比较喜欢的是《太阳与我们》《如果没有人类》《朝觐乐山大佛》《平安夜》《我为什么相信白雪》《一个苹果》几首,这些作品文字凝练,短小空灵,有咏叹,有悖论,有困惑,蕴含了对生命本源和终极意义的探索和关怀,是为数不多的能够“以简就繁、以轻驭重”的代表作品。有趣的是,当下诗坛的一些诗歌呈现了两种极端的倾向——要么越来越“重”,要么越来越“轻”。前者被绑架了更多的附加值,虽然不可否认有其血性和激情,但也往往具有煽动性,让诗歌看起来更像工具理性;而后者则通过过度解构、淡化和取消意义,从根本上消解了诗歌的外延和内涵,都远离了诗歌本身。能否借此谈谈你的诗学观念?

甘:坦白地说,我没有诗学观。也许,我只有小说观。至于散文,就无所谓了。

学习诗歌,自然,我是从古诗开始的,加上热爱书画,接触古诗的时间就更多了,可以说无一日不在咏吟和抄录。在某种意义上,诗歌于中国古人而言,已非一种文学样式,而是一种生活方式和生活态度了,完全覆盖了日常。甚至,变成了一种“准”宗教,导游和规训着人们的生老病死,生离死别,爱恨情仇。随着阅读视野的开阔,西方诗歌也浸染了我。经过比较,我发现:中国古诗大多与家国情怀有关,有着强烈的在此岸的社会伦理色彩,而西方诗歌则与哲学宗教相涉,注重突出个体在彼岸的形而上思考。于是,我的诗歌就现出了某种混杂的色彩。

从文学的角度而言,诗歌是我在进行小说叙事和散文记录之时所发现的缝隙和空白。最好的诗歌,我以为是在轻描淡写之间凸显出巨大的张力和隐忍。

现在,你对我的诗歌的抬爱,让我震惊,因为你所选择的这几首,几乎与我自己的圈定重叠。如果作下补充,我还想加上两首《词牌》和《呼吸之间》。

如果实在要回答我的诗学观,我想说:诗歌是一种极端的寻找和生成,在语言表达上,要把一个内心宇宙压缩为一个“奇点”,最后引爆,生成新的大千世界,提供给灵魂栖居和想象。

姚:《太阳与我们》一诗让我想起了陈子昂的《登幽州台歌》,同样是一个巨大的容器,却展现了另一个维度:少了一份苍茫、悲怆和奔放,却多了一份安宁、庄严和宽恕。我以为,在这个永恒而富有张力的容器和秩序里,读出了亚当和夏娃,也就读出了众生相,读出了你我他。换句话说,这是一首统摄意义上的诗歌,完成了所有对立的包容。这与《如果没有人类》形成了鲜明的对比(后者似乎是在悖论中获得了生长空间),如何解读你的这两种不同的心境?创作过程中有哪些思考?

甘:站在个体的角度,我们每个人,都会觉得自己是无比重要的,自己是主角,是世界的中心,别人万物都是配角,甚至以为,太阳都是专为自己而照射的。个别极端的,还狂妄地宣布自己就是那轮光芒四射的太阳。西方箴言说:太阳底下无新鲜事。人类的一切,都是在复制和翻版。东方的佛陀也说:人生如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

如此观照,任何个体,也就实在没有了狂妄的资本和必要。

然而,悖论的是:世界的存在,又离不开个体的存在。佛法以为,人心之外无宇宙,净土也是由我们这个污秽的娑婆世界对应出来的。所以,个体生命是卑微的,也是庄严的。甚至,万物也是这样,人类中心主义也可以换成“物物中心主义”。佛经里面记载,释迦牟尼曾经梦见自己一手托太阳,一手举月亮,这可以隐喻出:阳光和月光,都可以是佛法的象征。所以,佛陀可以说“天上地下,唯我独尊”。在基督信仰的背景中,阳光更是神的恩典,她普照万物,照在义人的身上,也同样照在不义之人的身上。

如此说来,太阳的确是人类最为伟大的恩典与智慧。在这种恩典的施洗之下,我们只有忏悔;在这种智慧的提醒之中,我们应该一步一步地离开“贪嗔痴”,从而向往圣洁、公义与悲悯。最终,得救。

谢谢你注意到了《太阳与我们》和《如果没有人类》这两首诗的关联。可以说,这是一个主题的“轮奏”。如果说,前一首强调“恩典”,那么后一首则在意“惩戒”。在结构上,我肯定受到了《圣经》的影响启发:《旧约》讲“戒律”,《新约》传“福音”。当然,作为文学表达,我愿意把文字谦卑到尘土中,请注意咀嚼《如果没有人类》中的最后两句:“耶稣年轻的妈妈,再也不用抹泪”,用“妈妈”不用“母亲”,用“抹泪”不用“流泪”。我相信了:天国,应该从我们的尘世出发,天堂,可以驻扎于人心。

姚:阅读你的诗歌,不难发现其中的宗教情怀(不是教徒式的),甚至还有不同宗教精神指向上的融合尝试(比如佛与基督),对你来说,这是有意为之,还是水到渠成?

甘:有人说,中国人没有宗教信仰,顶多只剩下宗教情怀。还说宗教只指向神——造物主。东方的道教和佛教,都不符合于此。至于民间纷繁杂乱的迷信,更是难以言说。

我想,人,总应该拥有一些终极意义上的敬畏吧?

上了那么多年的学,我最反感的就是“唯物主义”,尤其是在学习了佛经和《圣经》《古兰经》之后,简直觉得原来被愚蠢洗脑了,现在得重新灌顶施洗。唯物主义,不但愚蠢,而且可怖。事实上,许多宣称“唯物主义”的人,其实并不“唯”物,倒是把自己交给了“撒旦”。

我知道,真正的信仰者,是把自己彻底地交给了神。信耶稣,就是信真理。因为耶稣敢说“我就是真理、道路和爱”,而耶稣就是成为人的神,是“上帝施救”。

学习佛经,让我明白“色即是空,空即是色”,万物万象皆是虚幻,没有实在性。在人世,最重要的是悲悯。

学习《圣经》,让我知道,人是有罪的。人在罪中,身不由己。若不解决“罪”的问题,人在任何时空都是不自由的,因为,人已经被他的罪绑架了。更严重的是,人自身根本就没有力量来解救自己。

所以,必须背起自己的“十字架”(既是罪,又是天梯),接受神的赐福。在这种意义上,只有神所赐予的爱,才是真爱大爱,而人世间的所谓爱,只不过是相互的利用和满足罢了。

于是,接受了这些思想资源之后,我开始写作相关小说,自以为值得保存的,有《彼岸》和《木头翅膀》。

接下来的诗歌创作,也就自然而然的浸润于此了。

让我感到困惑的是:天国与净土到底是何关系?有无并行不悖的可能?早拜菩萨晚信耶稣,是不是一种市侩?人的欲望太过炽热,人的智慧(其实是才智)太有限度,人可以自救吗?可以凭借自身的修行来获到大自在?这个问题,让我纠结,尽管这是一个世界性的难题,也有学者作了理论上的一些梳理。

也许,在本质上,信仰最难的,不是去作知识上的理解,而是彻底地灵魂交付啊

哲学和宗教是提升现代诗品质的关键

姚:当然你的诗歌不完全是形而上的东西,以意象的开掘为例,在你的诗歌中,无论是麦子、芦苇,还是麻雀、玉兰,其意象空间都因注入生态审美、乡愁意识得到了拓展,从而也反射出被异化的荒诞现实,这似乎也是对当下现实某种深刻酣畅的观照和揭示。

甘:有人总结:当前,人类最为严峻的问题有二:一是战争,二是生态。二者的不加控制,都会很快地毁灭人类。

在某种意义上,文明也是兽性的理性发展。也许,人类的发展不应该是无限的,比如,农业文明就是最为美妙的时期。那时,天是蓝的,土是黑的,水是清的,草木覆盖大地,万物都相对遵守着秩序。后来,把人视为万物的尺度,凌驾为万物之上,也就成了奴役其他生命的借口。

请注意:今天实在应该用“生态”来取代“环保”一词,因为“生态”体现了一种平等的伦理——人也是自然的一个部分,一个环节。同时,生态本现也呈现出一种生命美学。基于此,我在散文中给予了大量的写照。现移植到诗歌,不过是对同一主题的再次唱响和呼应罢了。

当前的中国社会,功利心太强,金钱至上,不惜以牺牲自然为代价,疯狂地掠夺占有,完全是“在我死后,哪管他洪水滔天”的态度。为什么成了这样?一是文化的失落,教育的功利化,二是制度的缺失,逆向淘汰。中国的山水画和花鸟画,在某种意义上,也是展现生态和谐展示生命蓬勃的艺术,比如宋代的山水画给予人的崇高之感,其花鸟画也是一花一世界一鸟一宇宙的映现。

比如麦子,古今中外,都是一个极其美好的词,是农业文明的代名词。甚至,在西方语境里,麦子升格为神赐的恩典。而在当下的祖国,麦子居然“与添加剂私通,伪装成朴素的馒头,出卖自己”。作为一名良心未泯的诗人,我只好痛心疾首地在纸上 “要对它,作一次最后的审判”。显然,麦子的犯罪,并不是麦子与身俱有的,而是后天生存环境发生了变异。在此意义上,犯罪的并不是“麦子”,反而是我们这些“食客”——一伙精致的利己主义者。

自然,不仅是人类获得生存的条件,也是人类汲取智慧的源泉,同时,她也展示出不可思议之审美。

如果人的内心,失去了美的趣味,善的信仰和真的追求,也就等于失去了灵魂。

不应该为了任何目的而践蹋生命。因为,生命的最大价值,就是怒放,就是彰显神所注入的那一线灵光。

姚:《诗》作为六艺之学的重要内容,可见儒家非常注重诗歌修养。但有趣的是,提起儒诗,人们更多想到的是杜甫、韩愈、朱熹、王阳明等为数不多的诗人。而像苏轼、马一浮等人,虽有儒者气象,但其精神旨趣上或多或少有外儒内道(内佛)、“以诗说法”的色彩。在你看来,严格意义上的儒家文化精神孕育过哪些伟大的诗歌传统?

甘:我已经说过,艺术的本质是追求自由,尤其是诗歌。很多触及诗歌玄妙的人,并不是诗人或诗歌理论家,倒是另外的高人。比如,好像是弗洛伊德(荣格?)说过:最好的诗歌,具备梦幻的气质。

请问:对一个梦境的最佳描述,是什么方式?

语言?绘画?电影?

我的看法是:重新启动这个梦,甚至是不惜改编这个梦。

以上所言,我无非是想传达一个理念:文学是一种感受而非认识,尤其对于诗歌。

战国以后,儒学逐渐失去野性而进入豢养体系,变异成解读权力扶持权力依赖权力,也催生出新的话语规范和道德规训。宋以后,理学的是繁盛是儒学的社会化实践。幸好,一直有道家来对应平衡。

从《诗经》开始,儒家文化精神就已经在文学中打下了烙印,其特点是以人为天地之心,强调礼乐,讲究秩序,天人合德。作为一种思想资源,古人在诗歌中似乎已经用足用尽。

现在,新儒学力倡多元对话,文明共存,企图梳理出放之四海而皆准的世界伦理。这是一个世界性的难题,值得探索。

儒学的目标是培养圣人,或者是号召圣人。缺乏个体的存在感,很少对生命的终极归宿作出反思,没有灵魂的挣扎和叩问。而艺术是内心的挣扎结果,人只有在达到最为忧伤困惑之时,才有可能接近上帝。所以,追求圣贤满足此岸与文学境界背道而驰。

于我而言,哲学和宗教,才是提升现代诗品质的关键。

姚:陀思妥耶夫斯基一生的写作都是在叩问上帝的存在,某种意义上可以说,正是“困惑”和“执迷不悟”产生了伟大的文学作品。但另一方面,正如《金刚经》所说,“如来常说汝等比丘知我说法如筏喻者”“法尚应舍,何况非法。”觉悟了,也就没有了写作的必要,这似乎又是一个悖论。

甘:作为一个伟大的作家,鲁迅也有敬畏的同道——陀思妥耶夫斯基,鲁迅把他评价为“灵魂的伟大审问者,伟大的犯人。”与陀氏相比,鲁迅只做到了审问别人,解剖自己,却避开了审问自己的灵魂。所以,陀氏应该是所有作家中最“残酷的天才”——敢于透出灵魂的“黑,”漂出灵魂的 “白”。一般的作家,只是在“临摹”,好一点的是在“批判”和“启蒙”。如此,文学便会失去她永恒的品质。

陀氏的“残酷”,体现在他兼具囚徒的“犯罪冲动”和使徒的“终极叩问”,才敢于以身犯禁勘探“虚无”与“存在”,敢于切割烹煮自己桀骜不驯的灵魂,甚至敢于“冒犯”上帝。人心的重大问题冲突,都可以同时在他的小说中驻扎。所以,他的小说主题不是单一的,而是复合的,犹如交响音乐中的多声部,相互对位、转换、冲撞、映衬。巴赫金把这一发现命名为“复调小说”。他的代表作《卡拉马佐夫兄弟》,借一家人的冲突,演绎了人类的欲望和挣扎,描绘人类的内心图像。在精神上,具备《圣经》品质。所以有人赞叹:陀氏的才华,也许只有莎士比亚才能相比。

一般认为,陀氏一生都在“叩问上帝”。也可以作反向理解,“叩问上帝”其实就是“怀疑上帝”“否定上帝”,也就是说,陀氏没有真正的信仰,因为信仰是不容置疑,不容假设推理,一句话:信仰与逻辑无关。同时,陀氏把写作视为一项苦役,而人在苦役之中,很容易否定天堂。

川端康成也认为佛经是世界上最伟大的文学。而佛经是“如是我闻”,是佛弟子阿难对佛陀和菩萨说法的记录。而真正说法的对象,却是“述而不作”。

无论是佛法还是真理,只是相对蒙昧和负罪的人而言。如果一旦开悟和得到赎救,佛法与真理,也就如同“筏”应该被弃了。在这个意义上,把佛经和《圣经》《古兰经》视为最伟大的文学,也是一种荒谬。

我希望,终有一天,文学于我并不存在。

诗人创造的宇宙唯有灵魂可能穿行

姚:我一直认为,因为语言所指的局限性,诗歌一定程度上的烘托和暗示是有效的,惟其如此,才能直抵存在(能指)的内核。换句话说,大多数情况下,事物因其浑沌和超验,并不能直接为我们所照见,这个时候只有通过影子来指涉其存在(有点类似于以树动或者心动来描绘风),正因如此,伟大的修辞艺术得以产生,不知道你如何看待这一点?

甘:语言是一种揭示、命名、彰显,也是一种遮蔽。尼采说:“我们能用语言表达的东西其实在我们心中已死,言说行为本身总有某种轻蔑的意味。”佛经里,也有“拈花微笑”的典故。这些,都暗示了语言的局限性和歧义模糊。

如果说文学是一种对“存在”的勘探,那个“存在”,既指看得见的“在场”,也隐看不到的“黑洞”和“暗物质”。所谓的言不由衷,其实折射的是世界的幻灭以及人心的空洞。

也正因如此,“惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”

姚:这个话题还可以延伸到王国维关于“隔”与“不隔”的论断。我以为,真正的不隔是广义而宽泛的,一些诗歌,表面上看起来比较歧义,例如对李商隐“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”一句的解释,历来众说纷纭,莫衷一是,但这并不影响到诗歌的某种指向,透过词语,诗句仍然让人觉得“仿佛若有光”,我想这个审美感受也应该属于不隔的范畴。之所以让一些读者感受到“隔”,除了艺术法则的陌生外,读者自身的接受能力也不可忽略。毕竟,好诗的宇宙,并不直接对每个人都有效。

甘:你最后一句“好诗的宇宙,并不直接对每个人都有效”,讲得真是过瘾,但我还是想修正一下,把“有效”换为“开放”吧。

有人发现,佛经里说的“宇宙”和现代物理学的理论有暗合之处,即认为宇宙不止一个,佛经说是大千世界,物理学说是平行宇宙。借助某些条件,不同的宇宙是可以相互穿越的。

可以说,一首好诗的诞生即是生成一个宇宙,其提供的时间和空间是浩渺无垠的。问题是,诗人创造出的这个宇宙,唯有灵魂可能穿行,单凭一具肉体,一日看尽长安花,就够折腾的了。

姚:一些批评家认为,当代新诗普遍因为对传统资源的舍弃(一味打到和推翻),加上受外来元素和翻译语体等影响,已经沦为一种不中不洋、不伦不类的产物,诗歌本身的节奏感、韵律感、建筑美也大打折扣。如何完成续脉和转换?

甘:因为受传统古诗的深刻影响,我写现代诗追求短制小品。谢谢你所圈定的那几首,正与我押韵合拍。

我以为,在戏剧小说之后,诗歌应该从叙事的征途中撤退,要从笨拙的行军转换为轻盈地飞翔,积极主动地与音乐相交相通,也不宜再现古典写实油画的细密,当闪烁为印象派之光。说得极端一点,现代诗最好在20行之内完成筑造,15行之内为佳,10行内最精。我最为精短之作是《麻雀》:“这鸟类的平民,像卑微的逗号,在田野上叙事。”三行18颗字,像三个乐句18粒音符,也完成了对一个主题的演奏,似乎还布白出悠远的韵味。

至于如何完成续脉和转换,我只能说:控制,嫁接,演奏出汉语乐谱的华章之美。

姚:未来五年,你个人在文史哲艺上有何打算?

甘:今年四月,于我而言,是个纪念碑式月令:为文友义卖;一生打磨的分行文字印刷成册;妹妹离世。尤其是最后一件,天崩地裂。我只好燃烧诗歌来取暖,在《牙痛》中,“我开始确信,生命中的某些剧痛,只有诗歌才能麻醉。”我必须,请出内心的火焰,请出颔首的菩萨,请出低眉的圣母,指点我,宽恕我,赦免我,牵引我,最后,允许我低头挤进那道窄门。

我突然想起了在格非的小说《苏醒》中,提到过艾略特的两句诗:

四月最残忍

从死了的泥土里滋生丁香

当时,我只是觉得惊异。现在,我认定这绝对是谶言:在春天,万物看似苏醒蓬勃,其实,也最容易迷失。

如今,我把诗集整理成册,也就是努力放下。至于说到未来的打算,不妨也坦白一下:历史和哲学,只是继续做基础功课而已。文学方面,还有两篇已经孕育的小说必须完成,一篇是复调小说,我打算把教育乱象、官民冲突、生态危机、爱情纠结、艺术憧憬、信仰追寻等主题编织进一个故事,让一个主人公来演绎,从而对这个时代作出某种深度白描。另一篇,是想利用自己曾经的音乐生涯,写一部甘氏版的《了不起的盖茨比》。如果说盖茨比的偶像是黛西,那么我小说主人公的“镜像”,那就是完美又邪恶的杨朵了。我奢侈地想:写好了,还可以开拍一部电影。

我想,三年之后,等这两篇小说尘埃落定,我也就可以罢钢笔了,腾出时间去涂抹书画,把书画转换成我的产品,流通于市场。这样,我就自由了,读完万卷书之后,就能行走天下,周游列国。

那时,我们再来一次对话。当然,就用不着聊这么多了,煮一壶茶即够。