首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

晒纸

源远流长的传承发展

造纸术的发明是我国古代先民对世界人类文明的一大贡献。而利用竹子为原料造纸,在我国也有着悠久的历史。有关介绍用竹子为原料的造纸术的著作以明代宋应星的《天工开物》记载得最为详细。

据查,《天工开物·造竹纸》载:“盛唐时,鬼神事繁,以纸钱代焚帛,故造此者名曰火纸。”;“用竹蔴者为竹纸,精者极其洁白……粗者为火纸。”

由此清晰可见,用竹造火纸的年代出现在盛唐时期,距今已有一千三、四百多年的悠久历史。

经查考,古法造纸工艺在当地主要是黄姓侗族一脉所传,是在东汉蔡伦发明的造纸术的基础上发展演变而来的。400多年前黄姓侗族先人由湖南靖县迁入岑巩县境内龙统村毛坪和白水村的烂褥河等地,至今这一古老的造纸工艺已在当地传了21世人。

元、明、清及民国时期,地处岑巩县的羊桥乡、水尾镇的龙鳌河上、下流域,水利交通十分便利,商贸频繁,商贾云集,人来船往,是当时古思州的交通要道,思州政治、经济、文化得到繁荣发展,由于民俗节日及活动众多,如思州扽锣、傩戏、祭祖、还愿中都需要大量用到火纸,因此火纸技艺得到空前传承与发展。

直到今天,在白水村120户居民中,有94户还在开窑造纸,火纸的销量在逐年增大,火纸生产成了当地一项特色富民产业,许多群众从中得到丰厚回报,过上了小康生活。火纸制作的基本原料是当地人称为阳山竹(又叫棉竹)的一种竹子,经过72道半复杂的生产工序,生产出的火纸具有纸质洁白,柔软,轻薄,韧性强的特点。主要销往湖南、新晃、玉屏一带。

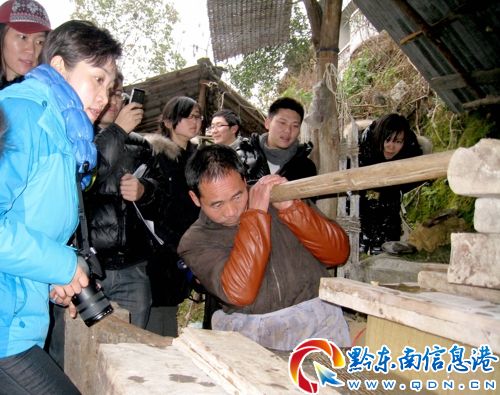

榨纸

绿色环保的手工技艺

岑巩县的火纸生产共有七十二道半工序,整个过程全都是手工操作,技术含量高,且绿色环保,经过一千多年的生产,生产水域仍然清澈干净,没有受到污染,现代工业难以代替。

据生产群众介绍,火纸制作的全过程大约需要55天左右。其主要的工艺流程有12个:1、砍竹。每年农历7-9月上山砍竹,以将生枝叶的新生竹为佳,经过手工锤破、晒干后,捆成2公斤左右一捆;2、浸竹。将竹捆放入河水中浸泡,浸泡时间大约为10天;3、沤竹。浸入石灰水池(100斤竹子需40斤石灰),蘸满石灰水后取出沤10余天;4、煮竹。将沤过的竹加清水放入土窑,表面覆盖一层塑料布煮7-8天;5、踩竹。取出后人工用脚踩成竹麻;6、煮麻。将竹麻放入水中洗去石灰,再放入土窑,按每百斤竹麻10斤的比例加入纯碱煮4天左右;7、泡麻。放水冲净窑中碱水,再将竹麻在窑中浸泡20天(在此期间还要烧一次“沤火”,即浸泡的第一天要将窑中水加热);8、制浆。取出竹麻用碓舂成纸浆。9、舀纸。将纸浆倒入水池,加入适量纸药搅拌均匀(纸药是用当地人称为神仙树的树叶制成的一种粘滑的液体)。用竹帘子在浆池中轻轻一舀,滤掉水,便剩下一层薄薄的纸浆膜,干了以后就是一张纸了;10、榨纸。舀出的纸一张张重叠至40公分左右厚度时,就进行打榨,目的是将水份挤干;11、剥纸。把挤干水份的纸叠一张张剥开,再将纸按边缘相距2厘米距离的方式重叠;12、晒纸。将剥好的纸以贴为单位进行晾晒,每十张为一贴,每十贴为一刀,每十刀为一捆。

制作火纸主要原料及器具:原料有,阳山竹、石灰、烧碱、纸药。器具有,窑子:用于煮阳山竹所用;踏碓和木碓:用于将竹麻捶烂,制成纸浆;纸槽:舀纸时装水和纸浆的池子;滤药袋:装纸药的布袋;帘子:就是能漏水的折子。竹帘是舀纸过程中的重要工具,制作帘子也有72道工序,光削竹篾条就有10多道;木榨:利用杠杆原理制作的榨纸工具,用于压干水份。

煮麻

生产特征及存在价值

据考察分析,岑巩地区的火纸生产技艺具有自己显明的特征,一是选料特征。火纸选用的阳山竹原料是本地所产,纤维均匀细密,柔韧绵软及成浆率高等特点,其柔韧性、光泽度好,吸水性强,是火纸性能优良的主要原因;二是简易性特征。岑巩龙鳌河流域古法造纸利用的阳山竹(棉竹)和水源条件,这些资源在当地极其丰富,随处可得。造纸用的简易土窑及作坊,简单易造,投资小,易操作,老百姓都能作为;三是工艺特征。首先是火纸从原料加工到成纸需要72道半工序完成,其生产技艺仅凭师傅的言传身教世代相传,没有文字记载。其次是原料加工采用水泡、日晒、蒸煮等方法,全凭手工制作,绿色环保;四是产品特征。纸质洁白,有柔韧性,耐拉力,纸面平整,吸水性强,驱蚊除臭,净化环境。

具有以上特征的火纸制作技艺,是古代文明的缩影。它是勤劳智慧的岑巩人民为人类完好保存下来的一份宝贵的非物质文化财富。

舀纸

可是,随着现代工业的发展,火纸行业已引入机器生产,生产的火纸因其成本少价格低廉更容易使消费者青睐,再加上产量大、生产周期短而容易使商家获得丰厚的利润,传统手工生产火纸受到残酷的冲击,现在的年轻人都不愿意守在山窝窝里从事这份苦累繁重的手工活,大都外出打工挣钱去了,留守下来从事这份手工艺的,大多是五十岁以上的中老年人,因而这项人类宝贵的文化遗正产面临着失传的境地,需要获得必要的保护和传承。

笔者认为,发掘、抢救、保护火纸制作技艺,具有以下几个方面的价值。

一是历史研究价值。火纸生产最早可追溯到盛唐时期的造纸工艺,距今已有一千三、四百年的历史。这对研究汉代到唐代造纸技术及其政治、经济、文化、社会的发展,具有十分重要的意义。黄姓侗族先人四百多年前从湖南靖县迁入古思州治地从事火纸生产,这对于研究古思州的政治、经济、文化、社会的发展,也同样具体有十分重要的意义。

二是工艺价值。火纸生产工艺流程复杂,每道工序的细腻程度和要求都比较高。这些生产技艺是侗族人民长期劳动的智慧结晶,是一份宝贵的历史文化遗产。

三是经济价值。火纸生产的发展,解决了当地群众温饱问题,有的还达到小康水平。火纸原料取自阳山竹,可以带动周围的群众发展第三产业,有效地促进当地山多地少的农民增收。

四是社会价值。火纸制作的最大特点是原生态、无污染,岑巩龙鳌河两岸居民虽然世代造纸,但龙鳌河依然清澈见底,可以大规模发展。火纸用于祭奠祖辈,缅怀先人,是推进传统忠孝文化养成教育的一个媒介。(张维军)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。