首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

杨刚砚雕代表作:江山永固

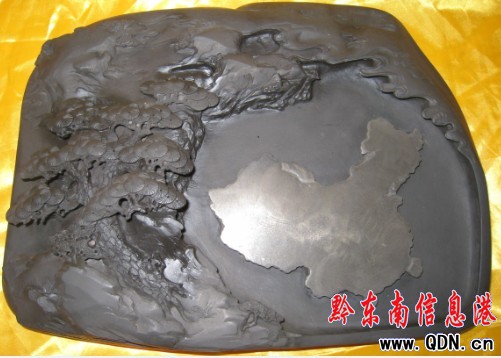

杨刚砚雕代表作:扭转乾坤

杨刚砚雕代表作:中华神牛图

30岁前,他已在全国各地的砚雕比赛中拿下了大小奖项30余个,当地群众亲切地称他为“砚雕大师”。他吸纳了中国众砚雕艺之长,将有着4000多年历史的思砚雕刻技艺浓墨重彩地向前推进了一大步,成为历年来,多彩贵州旅游商品能工巧匠选拔大赛中引人注目的佼佼者。如今,他又积极协助当地党委政府大力招商引资,准备创办思州石砚文化产业园,让思州古砚重放异彩,名扬天下,造福人民群众。

他叫杨刚,是“中国民间思州石砚文化艺术之乡”土生土长的岑巩人。

(一)

杨刚,一米五几的矮小个子,浑身透出骨感、睿智和精明。他说话的语气风趣、幽默、轻松,满脸阳光。谈起他充满传奇色彩的人生故事,他始终笑着。

“我老家住在思阳镇双龙村春木山组,地方很偏僻。家头兄弟多,穷老火,根本读不起书,我是老大,父母就让我先作贡献。”杨刚回忆说。

1996年,一个冬日,还在上初中的杨刚,硬是被母亲从教室里拉到10多公里外的县城石砚厂当了学徒。他深深地记得那天,他和母亲徒步走了将近四个小时,脚上磨起了水泡。

在顽石上练艺,是一份苦差事。进厂的前些日子,师傅们教他抡锤打砚石,一锤下去,铁锤老是落在手指上,常常血肉模糊,疼痛难受。“和我们一起进厂的共有30几个,3个月后,有的能一天打出3个砚台,而我却一个也打不出,人家就笑话我。一天,我在砚石上打下一对金鱼,别人都说,像个坟堆堆。当时真是无地自容啊!”杨刚说。

学不会砚雕活,杨刚就想逃,自己偷偷跑到省城贵阳去打工。因只有初中文化,找不到轻松活;干重活,人家又嫌他个头小。最后,身无分文的杨刚只好回老家,谁知母亲还是将他拖到石砚厂去。

自从在贵阳打工碰壁后,杨刚意识到自己没文化、没技能,自身条件差,“要想安身立命必须得有一技之长。”从此,他明白了母亲送他进石砚厂的苦心。他发狠:一定要认真学艺,别让母亲再失望。

正当他激流上进的时候,砚厂因效益不好,要大规模裁员,杨刚在被裁之列。关键时刻,杨刚的母亲竟然从乡里跑进城来,央求在机关上班的亲戚帮忙说情,让厂里留下杨刚。厂长被他母亲的诚意所感动,再次收留了杨刚。

母亲如此的执著,感动了少年杨刚的心房,他流泪了。从此,杨刚走上了砺志求艺的漫漫长途。

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。