首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

张小平在查验证据

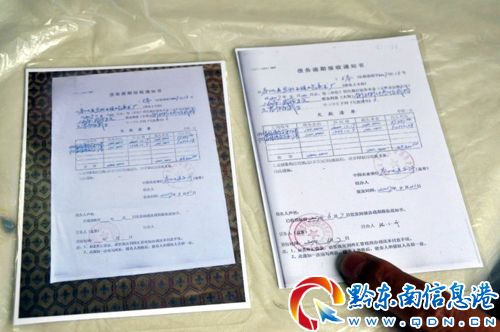

两份不一样的证据

去年,中国农业银行股份有限公司贵州岑巩县支行(以下简称“岑巩农行”)与贵州思州石砚有限公司(以下简称“石砚公司”)因借款纠纷而对簿公堂。近日,黔东南州法院就该案作出终审判决,在一审中败诉的石砚公司成了最后的赢家。

借款超期10多年后

银行提起诉讼

岑巩农行称,该行在代理农发行业务期间,分别于1994年10月5日和1995年10月17日受理思州石砚有限公司(原岑巩思州石砚工艺美术厂)申请借款二笔,每笔金额10万元,期限均为5年。

贷款到期后,岑巩农行多次催收,但石砚公司拒不还款,到起诉时,总计欠下本金20万元,利息19万余元。为此,该行起诉至法院,请求法院判令石砚公司还款。

石砚公司在法庭上承认该公司的前身——原思州石砚厂确实在岑巩农行贷了两笔贷款,总计20万。

该公司法人代表张小平说,两笔贷款到期后,石砚公司支付利息至2003年,以后再也没有能力偿还本金和利息,至今已超期12年和11年,按照我国有关法律对时效的规定,两笔贷款早已超过诉讼时效期限,而且原思州石砚厂已注销一年多,注销前岑巩农行并未前来主张自己的权利。现今,思州石砚公司没有能力承担这些债务。

庭审中

证据“打架”

据了解,两笔借款分别到期后,岑巩农行分别于2004年4月26日、2007年3月21日、2009年5月20日给石砚公司发出催收通知书,要求其尽快还款。

其中,2007年3月21日的“催收通知”成了这起借款纠纷案件中一份很关键的证据。因为通知“面世”时是一式两份,在法庭上,博弈的双方均拿出了它。

按理,两份证据应该是相同的,但它们同时出现法庭上时,眼尖的张小平很快发现二者有太多的不一样。原来,张小平持有的催收通知只有红色的单位印章,岑巩农行持有的除了印章,还有“张小平”的签名和“2007年6月7日”的签收日期。

张小平质疑其中有“猫腻”,要求法院对“催收通知”中经办人“张小平”的签名等进行笔迹鉴定。

贵州大学司法鉴定所经鉴定认为,催款通知上‘张小平’的签名不是张小平亲笔所签。岑巩县法院认可这一结论,但又认为张小平在该催款通知上加盖了单位印章,根据民法通则的有关规定,这应视为对债务的认可。

最终,岑巩县法院判令石砚公司在一审判决生效后10内还款(本金和利息)。张小平不服判决,向黔东南州中级法院提起上诉。

终审判决

法院认定关键证据“有问题”

黔东南州中级法院对于作为证据使用的,2007年3月21日下发的“催收通知”是何态度呢?

在庭审中,该院认可通知中“张小平”的签字非其本人亲笔所签的鉴定结论。同时查明,张小平持有的催收通知书系复写纸脱印,应该与原件是相一致的,既然张小平未在催收通知上签字,那就不可能签下时间。

据了解,岑巩农行试图通过“催收通知”来证明该行与石砚公司的债务纠纷未过诉讼时效。但鉴于这份通知与张小平出示的同一份通知“相抵触”的缘故,黔东南州法院认为它未能证明岑巩农行的观点。

法院还查明,2009年5月20日,岑巩农行再次向思州石砚公司下发催款通知书,张小平签收了它,但在通知书的“债务人声明”一栏中写下了这样的话语:法人章已上交上级部门,请求农行核免债务。就此黔东南州中级法院认为,张小平已明确要求岑巩农行免除债务,他在通知书上签字的行为并不能认定为他愿意还款。故而,该院认定一审判决适用法律错误,遂作出了撤销一审判决的判决。(罗茜)

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。