首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

会上,州苗学会常务副会长吴寿昌代表学会发布《黔东南州文化区块定位和文化策划研究》成果。他强调,黔东南州作为全国 “苗族传统文化核心” 和 “侗族传统文化核心”,具备全域性乡村旅游的独特潜质,是全域旅游的 “天选” 之地,呼吁全州启动全域旅游规划。针对民族文化资源呈现大板块同质这一旅游发展难题,他提出需开展各文化区块核心文化定位,进行差异化策划,在共性中寻差异,在差异中求融合,打破行政区概念推进文化带建设,形成串珠式、星罗棋布的乡村旅游线路。实现这一目标,必须走 “农文旅 +” 融合发展之路,将民族文化、寨容寨貌、交通、山水风光等多元元素作为 “资产包” 统筹策划,通过差异化策划、“点面线” 结合及文化带建设打造精品旅游线路,破解同质化恶性竞争。该课题涵盖州内所有世居民族,工程量浩大,历时两年(2023-2024 年),涉及全州 16 县市苗学会及其他民族学会调研人员 64 人,总撰 17 人,并邀请 9 位州级跨学科、跨民族专家评审指导,形成 90 多万字初稿,最终汇编成 100 万字的研究成果。

吴寿昌还代为解读《“卉服鸟章” 进长安》课件,指出 1396 年前唐代贞观三年,“东蛮” 酋长谢元深率部身着 “卉服鸟章” 赴长安,其封地涵盖今黔东南部分县市及黔南三都县,而当时的 “卉服鸟章” 与如今黔东南大部苗族服饰一脉相承。通过考证表明,绣、织、染、叠等传统技艺曾是多民族乃至宫廷时尚,如今在黔东南等地的保留并非落后象征,而是珍贵的非遗财富。2025 年 4 月,“古阿新” 团队与贵州村 T 团队受邀再赴西安,身着民族服饰与当地人联欢,彰显中华民族共同体意识。

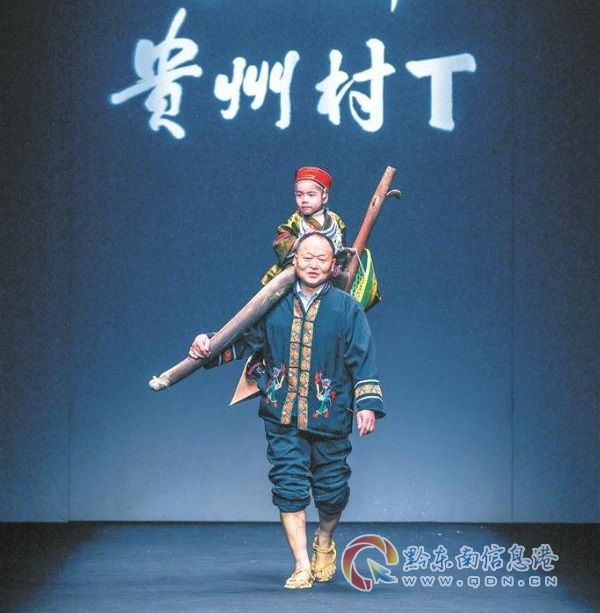

州苗学会副会长、“古阿新” 品牌创办人、贵州村 T 品牌策划人杨春林分享了 “古阿新” 品牌从摆地摊到全国连锁的发展历程,其以 “Gek(勇敢)” 为精神内核,推动民族服饰与现代时尚结合,通过国际时装周等平台推广苗绣,开创 “乡土时尚” 新领域。“贵州村 T” 作为公益平台,成为民族文化保护、非遗传承和乡村振兴的实践舞台,形成 “周末文化狂欢” 现象。他还提及品牌在公益行动、可持续发展及平衡商业化与文化原真性等方面的探索,并呼吁政府支持 “乡土时尚” 及相关产业发展。

贵州省苗学会常务副会长杨政洪在发言中提出,“村 BA”“村超”“村 T” 构成的贵州 “三村” 文化现象,其底层逻辑源于丰富的民族文化,应从 “乡土文化” 层面进行更广泛叙事。他认为苗学研究应从 “叙事性研究” 转向 “发展性研究”,注重文化包容性,通过找准文化介质、发挥群众主体性实现文化变现,促进乡村振兴。

中国少数民族服饰研究会理事杨文斌老先生则对苗族服饰文化进行专业解读,指出苗族服饰不仅是 “穿在身上的史书”,承载着丰富的历史记忆和文化内涵,其绣、织等技艺及纹样造型艺术独具特色,与上古时期乃至商周时期文化一脉相承,是 “中华文明探源工程” 的重要素材。

黔东南州文联原主席李文明通过故事阐述,强调讲好民族文化故事、创新叙事方式对于国际传播的重要性,以苗族美神仰阿莎为例,呼吁文艺创作应站在更高视角诠释民族文化。

会议达成多项共识与倡议:民族文化保护需结合时代需求,通过差异化定位避免同质化;鼓励 “乡土时尚” 创新,支持贵州村 T 等品牌成为民族文化 IP 孵化标杆。并从学术、政策、社会三个层面提出行动倡议,包括启动 “苗族参与中华文明探源工程” 研究、建立州级文化区块协调机制、倡导 “各美其美,美美与共” 理念等,以推动民族文化传承与乡村振兴协同发展。

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。