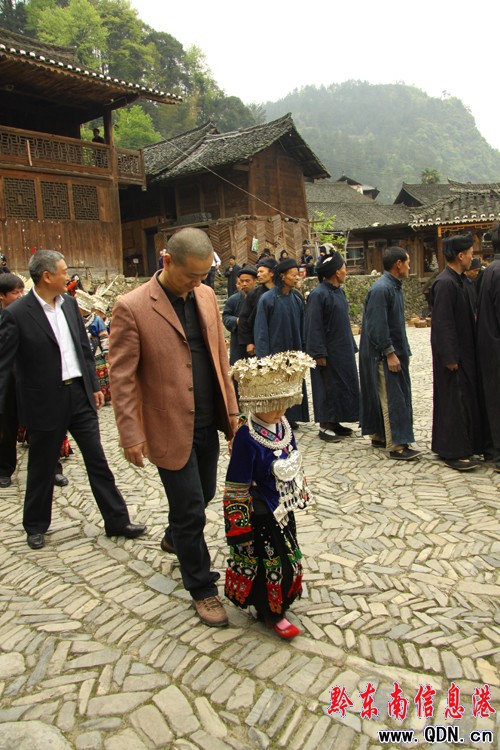

本港讯 (特约记者 张希才 摄影报道)8月11日,笔者参加了被称为“雷公山下葡萄村”的雷山县丹江镇脚猛村第四届葡萄节品尝会,看到该村一丛丛连起的大葡萄园象是一个庞大的绿色珍宝在习习生辉,各家各户的退耕地和“望天水田”的大葡萄架上,绿叶葱茏,硕果累累,并给每串葡萄披上了安全“蚊帐”,散发出阵阵葡萄的芳香,醉人心扉,一派丰收景象。

脚猛村位于雷山县城西北部,距县城5公里,距凯(市)雷(山)二级公路2公里,通车进寨,全村现有225户893人,全是苗族,人均田面积0.43亩,且多为“望天水田”,曾是一个人多地少的一类贫困村。近年来,该村党支部、村委会以创建“一户一技能”为支撑,以市场为导向,大力调整农业产业结构,把单一的经济模式向着营造“短、平、快”效益转化,积极引导全村农民发展以葡萄为主的优质果品生产,盘活了山区资源,激活了山区经济,走出了一条致富捷径。

1993年以来,脚猛村党支部“一班人”紧紧抓住西部大开发和“两山”扶贫攻坚的大好机遇,组织和带领全村农民因地制宜种植经济作物,把“望天水田”和陡坡耕地退耕种植葡萄,经过几年的努力,全村建成高标准葡萄基地383亩,今年已挂果见效益350亩,以每亩(平均)收获鲜果1000公斤计,总产量达35万公斤,按每公斤批发价7元计,总产值可达245万元,种植的105户,户均收入2.333万元。村民文永祥接受记者采访时高兴地说:“我家种有葡萄8亩,今年已挂果收益4.5亩,预计收入4万多元,产业结构调整让我们尝到了甜头”。

为了进一步抓好优质果品这一支柱产业,做好对外宣传,争创品牌,策划销路,引进外商,2007年,该村成立了葡萄协会,由35人组成,目前有会员120人。协会成立后,专为果农服务,解决农民“种果易,销路难”的问题。葡萄协会会长文胜荣接受笔者采访时说:“自协会成立以来,我村每年组织果农开展远程教育培训2-3次,邀请贵州大学、民革贵州省委、黔东南州农业科技所以及省、州、县政协、县委组织部、县果品中心、农业、科技等单位的专家教授到果园手把手地指导果农修剪、套袋等技术。通过几年来的远程教育和现场培训,果农们学到了葡萄管理技术,每年都给葡萄披上了安全‘蚊帐’。每串葡萄披上安全‘蚊帐’后,不仅未遭虫害叮咬,而且颜色透亮,葡萄含糖量高,酸甜可口,食用安全,深受消费者喜爱”。

2010年5月10日,该村申请县工商局注册脚猛葡萄品牌商标,于今年5月19日被国家工商行政管理总局商标局批准注册申请受理通知书。