据金黔在线-贵州日报 去年9月到今年1月,由贵州省文物考古研究所和四川大学考古系联合组队,在天柱县境内清水江两岸白市电站进行考古抢救性发掘,清水江文化形态慢慢呈现在世人面前。

【“发现”清水江】

四川大学20几位大学生的考古梦在这里放飞,经历人生的第一个探方、石器、陶片、灰坑……

第一次清水江考古探秘,学生们利用“新式武器”全站仪、GIS测量和绘制遗址地形图,利用全站仪记录史前遗址出土全部小件的三维坐标,测绘遗迹,进行了大规模的筛选浮选,为考古发现增添强劲的科技支撑。

考古者在坡脚遗址清理灰坑60个、灰沟10条、石堆遗迹2处、墓葬2座、窑1座,出土石制品8100多件。新石器时代遗存是坡脚遗址的主体堆积,包含物多为石制品,少数为陶片,从出土石制品和陶器纹饰看,与湖南高庙文化中晚期遗存有密切的关系。

此次考古发掘,考古者首次发掘战国遗存墓葬2座,出土一枚精美的随葬滑石璧。从葬制、葬俗和随葬器物看,考古者比较多地受到了楚文化的影响。

在学堂背遗址,考古者清理灰坑12个、灰沟1条、窑1座。出土打制石器近1300件,石器的特征与坡脚遗址相近。陶器纹饰以素面为主,是学堂背遗址出土陶器的显著特点。

考古者发现,月山背遗址因历年烧砖取土、水土改田,遗址遭到严重破坏,仅清理灰坑3个、灰沟1条,出土和采集打制石器70多件,打制技术与坡脚遗址、学堂背遗址极为相似。

考古者在瓦罐滩遗址清理灰坑14个、灰沟3条、龙窑1座,出土大量窑具,完整或可复原瓷器3600多件。据考古者提供的材料显示,此窑址年代为元代,以烧制青瓷为主,另有一定数量的酱釉瓷器和黑瓷。从釉色、器形和装饰手法看,瓦罐滩窑址出土瓷器受到了来自钧窑、衡山窑、建窑的影响,并可能受到长沙窑流风余韵的影响。

瓦罐滩窑址是贵州经科学考古发掘的第一座元代瓷窑,出土大量完整或可复原瓷器3600多件,瓷器标本之丰富,在贵州境内是首屈一指的,为解决黔东南及周边地区宋元墓葬出土瓷器的窑口问题,为研究中国古代陶瓷史提供了新的资料。

【“解读”清水江】

白市小学的历史老师杨作义在清水江淘金人的手上搜集不少青铜器,坐到杨老师简陋的家里倾听时,便宛如一页页打开了清水江的一本千年历史书,拿起一柄刻画着花纹的青铜剑,仔细端详,清水江征战的历史仿佛从千年的历史画卷回到今日。

这些青铜器为什么沉寂江底?黄金的开采带来惨烈的利益争夺,这种冲突至今不绝,数千年前血拼的惨烈程度则可以想象。在两千余年前的这条美丽的江上,为了一种贵重的金属,血战总在上演,中流矢或被利剑击中的鏖战者,负伤沉入水底,无数兵器也在乱战中沉落。楚将军庄蹻所率领的军队,或者也参加了这场血腥的争夺。

然而,溯沅水而上的清水江支流,旧石器时代是否存在过史前文明?这一直是考古界思索的问题。考古界有一个学术观点:由猿到人,应是从山中走向平原;古人技拙,应是顺水而下,而难以逆水行舟,黔东南应有古人类活动遗迹。

考古界普遍认为,湘西人类史前文明大都集中在沅水干流,而这次考古发现却证实,史前文明不仅在其支流酉水存在,而且在酉水支流清水江也存在。清水江流域是巴楚文化碰撞最激烈的地方。

翻开历史,省文物考古所副研究员李飞想遥远一段历史。战国时,楚遣将军庄蹻西征,蹻率其士卒溯沅水而来,长途跋涉历尽艰辛,终于在云贵高原建立起自己的霸业。

史书对此事的记载,有几种版本,一说庄蹻王滇,一说王夜郎,他关注的是庄蹻西征的真实目的。著名历史学家徐中书先生研究认为,庄蹻西征的目的是为楚国开发丽水流域的黄金。

丽水流域,即今之金沙江流域,这里是我国历史上黄金的重要生产地之一。春秋战国之际,楚国逐渐强大,其经济文化空前繁荣,楚地率先开黄金作为货币流通的先河。随楚王的问鼎中原,黄金的需求于是大增。楚地要与中原大国齐、秦、三晋争霸,就必须开发其西疆的黄金以为挹注之资,盛产黄金的丽水流域就这样进入楚国贵族的视野。

而我国对黄金的开采利用至迟可以上溯到殷商时期,四川广汉三星堆商代祭祀坑中就曾出土了大量黄金制品,有金杖和金面具等。因为华美且不易得,所以它从来都是货币中的上币,装饰品中的极珍贵者。到汉代,黄金的开采和使用已经十分普遍,史书中就常常可以看见赐某某黄金若干斤的记载,其数量已经十分惊人。

在开采丽水黄金的同时,广泛掠取黄金的楚国肯定也已注意到同样蕴藏丰富黄金而且地缘接近的清水江流域。

肩负黄金开采使命的庄蹻,当其溯沅水而来时,必定会用一种职业的眼光审视经由的每一个地方,考察当地黄金储备情况,作为沅水上游的清水江中的这种有着灿烂光泽的贵重金属就不会被轻易放过。

清水江静静向东流去,昼夜不息,七千年光阴就这样如水流逝。到今天,只有残留的蛛丝马迹让我们极力去推想当年的细节。

【“抢占”清水江】

清水江白市电站考古发掘成果发现的丰富史前文化遗存,为建立和完善贵州史前考古学文化的序列,研究贵州史前时期考古学文化的区域性特点和文化传承,探讨高庙文化在黔东南地区的传播及高庙文化的区域性特征提供了新的材料。

不仅在考古研究层面上的重大意义,此次考古发掘将可能为全省文化遗产的保护和利用提供重要参考,对文化资源我省经济社会发展都将起到不可估量的作用。

天柱县已经在着手打造以北侗和清水江文化为代表的文化线路,为地区经济社会发展服务。

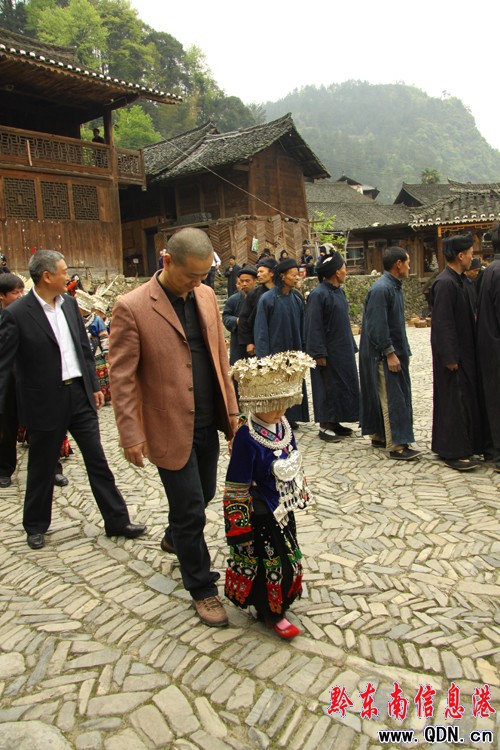

清水江文化沿线各民族聚落存在的文化形态,在天柱县呈现典型的文化特征。

在近年来的考古发掘中,考古者发现大量待解的“清水江文化线”谜团,比如天柱县大量发现的战国时期青铜器的来源?清水江沿线人类文化的繁衍、楚文化的交流和碰撞等?

天柱县政府副县长李腾刚说:“此次考古发现预示着以天柱县为代表的清水江灿烂文明将揭开神秘的面纱,为深层解读‘清水江文化线’提供后广阔的文化视界和想象空间。”

天柱多年以文化大县自居,致力于在文化事业上拓展天柱发展的核心价值。却苦于在大文化品牌建构上没有依托,尤其是在学习实践科学发展观的活动中,县委提出“打造文化教育新优势、推动特色新产业、构建和谐新天柱”的目标,将文教之兴列为首位,尤显着力。

正当“清水江文化线”被提上议事日程之际,清水江考古来了。天柱发展注定在历史文化里找到认同,与清水江文化实现历史的握手。

通常认为南北侗族社区在民族语言、民族建筑、民族习俗、民族服饰等方面均存在各种差异,也正是这些差异而辨析为两种类别的社区。

但对于这种差异,李腾刚常有一种困惑,作为一个族群的“侗族”,何以形成两个区别如此明显的文化社区呢?他以前认为南北侗族文化之分野不过是六百年前才开始的。

明代以前,清水江一直处于帝国的视野之外,“化外之区”而已。元代虽在这个区域设置了诸多的蛮夷长官司,但其实仅限于纳入版图而已,并没有能够实现真正的管理。

王朝的力量到不了的地方,自然各种矛盾滋生后也难以消解,只能是逐渐的蔓延而至不可收拾。信手翻开史书,处于王朝主动的征剿和被动的平叛活动,随处可见。为了一劳永逸地平息来自地方的叛乱和起义,王朝不得不改变之前的羁縻政策,更之以直接的管理——军事管理和渗透。

以明代因镇压少数民族起义而进行的大规模军事征剿活动为肇因,帝国便开始了对清水江流域的渐次开发,来自国家的力量逐步向少数民族区域渗透。

随后在清水江流域发现了丰富的林木资源,更是通过贸易而将清水江流域带入全国性市场。因军屯、移民、开发过程的发生,教化和文化传播的过程也随之而发生了。在传统的少数民族村落社会中,汉文化和少数民族文化的交融便随之发生。

于是以天柱和邻近的锦屏县为分界,这条线路以北的地区,受汉文化影响更深,便表现为汉文化与侗族文化的交融更多,其原有的民族文化逐渐淡化而形成一种新的文化形态——北侗文化。南部侗族方言区则由于王朝的力量减弱而保留自身文化元素更多,南北侗族文化分野由此发生。

此次考古发现,无疑为更深层次解读“清水江文化线”提供更广阔的文化视角和想象空间。

以清水江考古发掘成果为突破口,天柱县找到文化的方向标,为天柱县彰显地域文化资源,占领文化制高点,谋划地方发展优势具有积极作用,文化成为一个地方发展的关键词。