资料图片

关键词:

黔东南州旅游资源十分丰富,主要体现为原始的自然生态、原生的民族文化、原貌的历史遗存有机结合,构成了黔东南州旅游资源的唯一性、神秘性、多样性、不可替代性、群众参与性等“五性”特点。黔东南同西藏一起成为亚州两个被世界乡土文化保护基金会授予的全球18个生态文化保护圈之一,是联合国教科文组织推荐的世界十大“返璞归真,回归自然”的旅游目的地首选地之一,被誉为“人类疲惫心灵栖息的家园”、“迷人的民族文化生态博物馆”。

乡村旅游的春天

黔东南苗族侗族自治州,位于贵州省东南部,为云贵高原东南边缘苗岭山脉向湘桂丘陵过渡地带,南邻广西桂林、柳州,东接湖南怀化、张家界,西部与本省都匀、荔波相接,北部为古城遵义和铜仁地区,总面积3.03万平方公里,占贵州省总面积的17.3%,世居着苗、侗、汉、布依、壮、水、瑶、土家等33个民族,待认同民族两个,总人口438.5万。少数民族人口353.4万人,占总人口的80.6%,是全国民族自治州中总人口和少数民族人口最多的地区。其中苗族180.53万,侗族138.9万,分别占全国苗族侗族总人口的20%和42%,是全国苗族侗族最多和最大的聚居区,被誉为“世界苗族侗族文化遗产保留核心地”。

黔东南州旅游资源十分丰富,主要体现为原始的自然生态、原生的民族文化、原貌的历史遗存有机结合,构成了黔东南州旅游资源的唯一性、神秘性、多样性、不可替代性、群众参与性等“五性”特点。黔东南同西藏一起成为亚州两个被世界乡土文化保护基金会授予的全球18个生态文化保护圈之一,是联合国教科文组织推荐的世界十大“返璞归真,回归自然”的旅游目的地首选地之一,被誉为“人类疲惫心灵栖息的家园”、“迷人的民族文化生态博物馆”。

世界旅游组织秘书长弗朗西斯科•弗朗加利先生称他2002年的黔东南之行是他“一生中最难忘、最荣幸的一次体验,黔东南这个歌舞之州、森林之州、神奇之州将成为世界上最具吸引力的旅游胜地”。

但由于诸多因素的制约,黔东南经济相对落后,导致了全州16个县(市)近40万贫困人口尚未脱贫,为解决这一严峻的问题,州委、州政府通过深入调查研究,作出了建设民族文化与生态旅游大州的决定。

鉴于全州农民百姓自我发展能力很弱,与全国农民人均收入水平相比较,仍然处于较低水平的状况,黔东南州把小康建设的重点和难点放在了农村农村,特别是少数民族聚居的地方。因此,州州政府明确提出了以乡村旅游为依托的生态旅游与文化旅游的发展思路,并把它视为必然选择和必由之路。

在开发中,州委、州政府把发展乡村旅游成为旅游扶贫的重点,推出具有民族特色和文化特色的旅游品牌,开展丰富多样的“民族文化体验”等项目,把握好旅游六大要素,充分发挥旅游扶贫的功能,有很多村寨的村民开办乡村旅游实现了增收。到2006年,全州开展经营性活动的乡村旅游点有43个,接待国内外游客475万人次,旅游直接收入34亿元,其中,接待海外游客4.2万人次,旅游创汇1134万美元。直接就业人员18270人。如凯里的南花、雷山的郎德、从江的岜沙、小黄、银坛,黎平县的肇兴、地扪,榕江车江、丹寨的石桥等都是乡村旅游的成功范例。

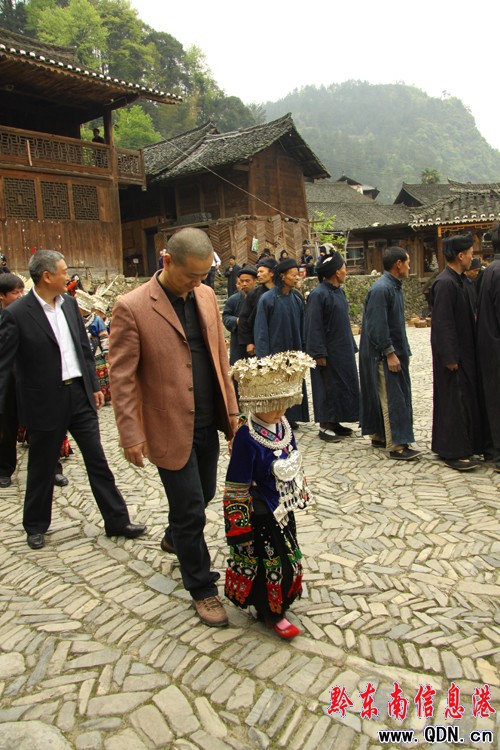

肇兴侗寨位于黎平县南部,距县城68公里,是全国最大的侗寨,寨内有五座鼓楼、五座花桥、五座戏台,被誉为“侗乡第一寨”。2003年肇兴侗寨被文化部列为全国首批民族民间文化保护试点单位,2005年被《国家地理杂志》等30多家媒体评为“全国最美的乡村古镇”,2006年被国家列为申报世界文化遗产预备名录,被国家旅游局《时尚旅游》和美国《国家地理旅行者》编辑作者团队推荐为2007年全球33处“最具诱惑力的旅游目的地之一”。

特别是黎平机场通航后,进入肇兴旅游的海内外游客逐年增多,游客人数由2000年的4.2万人增加到2006年的12万人,年均增长18.2%;其中海外游客由0.26万人增加至2.9万人次,年均增长50%;实现旅游综合收入由2000年的733万元增加到2006年的2000万元,年均增长19.4%。2006年参与旅游经营服务农户230户430多人,旅游直接从业人员年均收入达8000元以上。全寨年人均纯收入3500元,比全县年人均纯收入1822元高1678元,群众从事旅游业的热情高涨。

现肇兴侗寨共有旅游接待宾馆、饭店、招待所24家,床位512张,其中达准三星级宾馆标准床位138张,上档次的民居接待床位210张,能满足日接待游客500人次的需要;有酒吧6家、旅游工艺品店28家。涌现出了象陆新风这样典型的旅游接待专业户。他通过创办《肇兴之窗》网站宣传肇兴旅游资源,联系海内外游客,开办“露露旅馆”从事民居接待,年均纯收入8万元以上,走上了脱贫致之路。

坐落在巴拉河畔的南花村,2006年,仅凭每场收费500元的接待表演,收入达42万元。另外“ 农家乐”、卖工艺品、土特产等其他收入150多万元。全村171户户均收入近万元。

石桥位于丹寨县北部,四面群山环绕,山青水秀,景色宜人,沅江上游的一条支流南皋河流经村旁,充足的水利资源为造纸生产提供了极为有利的条件。全村共有247户,1149人,目前从事白皮纸生产的有37户。是全省乃至全国古法造纸工序、工具保存得最完整,规模最大的地方。

石桥村利用资源优势办起了乡村旅游, 2006年全村共接待国内外游客13万多人次,其中境外游客5124人次,创旅游收入41万元。石桥乡村旅游有了一定的发展,老百姓尝到了乡村旅游带来的甜头。2005年全村造纸户平均每户每年收入达2万元(造纸收入1.5万元、旅游收入0.5万元),全村总收入186.5万元,均收入超过1600元。旅游从业人员95人,人均收入2863元。

地扪位于黎平西部,距黎平县城48公里。是侗戏鼻祖吴文彩的故乡。地扪是黎平县第二大侗寨,辖15.48平方公里,人口3000余人,侗族人口占93%,寨内有5大房族,分别叫寅寨、得面、腊模、寨母和为寨。原寨中有5座鼓楼,5座花桥,现仅保存了3座鼓楼和3座花桥。该寨鼓楼为“千三”之根,建寨之源。

茅贡乡充分利用自身独特的民族资源优势,大力发展乡村旅游,并以之带动全乡的经济的发展。从2002年开始,投入国债旅游资金80余万元,修建了地扪戏台、旅游公厕、表演场等工程,完成了旅游步道3公里。2004年,香港明德集团启动了地扪“文化保护和生态旅游”示范区,投资100多万元完成了地扪总体建设规划和社区文化研究中心首期工程,建成了地扪侗族人文生态博物馆、生态旅馆、60米侗族文化长廊工程。2006年共接待游客3万余人,实现旅游收入500余万元。带动服务人员、民族风情表演队伍等旅游直接从业人员23人,人均年收入达5000元。带动旅游工艺品生产、加工等,旅游间接从业人员近200人,人均年收入增长1200元。同时也带动了全乡种植业和养殖业的发展。通过开展乡村旅游开发,有效带动了当地经济的发展。

从以上几个点乡村旅游的发展,对当地社会产生了很大影响:一是示范性带动性增强,发展乡村旅游的意识增强,村民主动参与的自觉性增强;二是推动农村经济的发展,推动了农村“两个文明”的发展;三是改变了农村产业结构,带动第三产业的发展;四是解决农村剩余劳动力就业问题,维护了社会稳定;五是促进了农民增收,扶贫功能明显;六是民间文化、民族文化、生态环境等得到了进一步的保护。这些证明了大力发展乡村旅游,是一条富民兴州的好路子。

目前,多数乡村旅游点进入了二次开发阶段,相信在不久的将来,定会再显勃勃生机。

相关阅读:

乡村旅游:让黔东南25000个家庭脱贫致富

黔东南州旅游资源丰富,主要体现为原始的自然生态、原生的民族文化、原貌的历史遗存有机结合,构成了黔东南州旅游资源的唯一性、神秘性、多样性、不可替代性、群众参与性等“五性”特点。

多年来,黔东南州艰苦探索,终于找到了依托资源,发展旅游这一符合州情路子,并提出了“生态立州”、“旅游活州”的发展思路,亮出了“原生态旅游”的牌子,大力发展乡村旅游,追求人类旅游事业的最高境界。

发展思路不断被引向深入,黔东南州乡村旅游显现了巨大生机。“十五”期间,全州共接待国内外游客1056.35万人次,旅游收入42.45亿元,年均增长率均高于全省平均增长水平。今年“十一”黄金周,黔东南州共接待游客116.03万人次,旅游总收入3.26亿万,实现了黔东南历史上从未有过的突破。到目前,全州直接从事旅游的人数达到了10万人,已有25000多户通过发展乡村旅游实现了脱贫致富。

南花苗寨陈玲的故事

走进凯里市南花村,出售民族工艺品的摊贩们随处可见。这在今天,也不是什么希奇事,但是,在10年前,要有这样的市场勇气是要经历一番思想斗争的,在这方面,南花村的妇女主任陈玲很有发言权。

今年37岁的陈玲的娘家在雷山县朗德上寨,在80年代,朗德上寨就是享誉省内外的民族风情旅游村寨了。陈玲生在这里,长在这里,种种民族文化,在她的心里都打上了深深的烙印,让她成为了本民族文化的传承人之一。

而且她生得逢时,亲历了朗德民族风情旅游的起步与发展。那时候,她因能歌善舞,是村里歌舞表演的主要演员。闲暇之余,她还拿着竹篮,装着民族工艺品向游客出售。民族文化丰富了她,增加了她的内涵,初步形成起来的市场开拓了她的视野,让他们的生活变得滋润了。和许许多多的姐妹一样,陈玲在老家赚到了她人生中最重要的东西。

但是,自从1994年出嫁到凯里市南花村之后,陈玲的优越感就没有了,日子过得很困难。那时候,南花还没有搞旅游开发,大家日出而作,日落而息,守着祖宗留下来的生活方式。此外,陈玲的夫家经济条件差,每年的收入就是不够全家人吃一年的大米,再没有其他经济来源。陈玲因此经常到朗德娘家去要钱用。

那时外出打工是时尚,陈玲后来也选择了这条路,但日子没有因此发生改变。1997年,春风拂面,南花被列为了凯里市民族风情旅游点。陈玲想到了在老家时候的做法,她感觉到了脱胎换骨的清爽。

她组织当地妇女和姑娘们成立了南花村第一支歌舞队,为游客们唱歌跳舞,展示丰富多彩的民族文化,陈玲因此被选为了妇女主任。空闲时,她在家里自制一些民族工艺品,拿出来卖给游客。

“现在看来,这是很正常的生意活动,但是在10年前,我们害怕被上级领导批评,只能偷着来。”陈玲说,不过,这种方式带动了不少人,让大家都有了些收入,逐渐演变成了南花村一道亮丽的风景。

陈玲就是这样结束去娘家要钱用的历史的。她每年都有8000元左右的收入。现在,在南花村销售工艺品的摊贩比以前增多了,像陈玲这样的“开山之人”的生意也受到了影响,但她仍然是从容面对,因为她对待游客的真诚和心情的心永远不会变。

(王晓)