首页- 新闻中心- 黔图汇- 人才网- 视听中心- 专题- APP

新闻热线:0855-8222000

新闻热线:0855-8222000

寒风料峭的冬日里,岑巩县天星乡的乡村田野间却涌动着蓬勃生机。当地引进的羊肚菌特色产业正进入繁忙的种植旺季,曾经闲置的厂房与农田被盘活利用,变身连片产业基地,标准化生产流程有序推进,村民们在家门口务工增收,一幅“产业兴、百姓富”的乡村振兴画卷在该乡大地徐徐展开。

工人们正在装菌种(邹小朋 摄)

近日,走进岑巩县天星乡东兴村羊肚菌种植基地,大棚边的地面早已铺好平整的塑料油纸,工人们正分工协作忙碌着。一袋袋栽培种被搬至机器进料口,随着机器匀速转动,成块的菌种被快速搅打成均匀颗粒,顺着出料口落在油纸上,堆积成蓬松的“营养碎粒”。工人们弯腰将菌种轻轻拨入塑料桶,动作轻柔又迅速;装满的桶被整齐码放后,转运工人快步送至相邻大棚,沿种植沟均匀铺撒,身后的工人随即用耙子精准覆土……每个环节都透着细致与高效,为羊肚菌的萌发筑牢基础。

天星乡东兴村种植基地一角(邹小朋 摄)

“我们的栽培种用麦子、谷壳、玉米芯和母种接种后,先经灭菌柜高温消毒,再在培养室培养一个月才能下地。”基地负责人邓立中介绍,为应对高温天气,基地在搭建大棚上加装了遮阳网,地里还铺设了水管保障湿度,“一亩地大概需要150包菌棒,覆土一般是1到2厘米防止感染,下种一天后就能看见菌丝,三天满沟,一周满棚,长势非常快。”

播撒的菌种(邹小朋 摄)

羊肚菌生长周期短、经济效益高、市场前景广。2025年,在广东省粤黔协作工作队黔东南工作组岑巩小组的牵线搭桥下,天星乡引进了集菌种培育、加工、销售于一体的贵州达冠农业科技发展有限公司。该公司不仅带来了“统一菌种供应、统一技术指导、统一销售渠道”的成熟模式,更精准盘活了当地闲置资源——依托天壹茶厂闲置资产改建羊肚菌生产厂房,通过“村集体统一协调+农户自愿”的方式流转土地,让沉睡的资源成为产业发展的“跳板”。

培养室的栽培种(冯佳 摄)

“我们在天星村委会租赁闲置厂房,投资300多万元进行升级改造,采购了高压灭菌柜、菌包及营养包全自动生产线,还建设了标准化净化车间和药菌室。”贵州达冠农业科技发展有限公司总经理邓斌介绍,为保障产业品质,公司还邀请四川省农科院专家全程提供技术支持,从菌种培育到栽培管理全程“护航”。

邓立中在基地示范播撒技巧

当前基地的发展态势喜人,而这份产业活力也正源源不断地转化为群众的增收动力。“今年预计在天星种植1200亩,目前进度已达70%,完成土地整改800多亩,搭建大棚约2000个。”邓斌说,基地每天用工约150人,目前已发放工资就有100万元。

工人正在给菌种覆土(邹小朋 摄)

产业发展的成果,实实在在惠及每一位村民,越来越多的村民在家门口实现了增收。东兴村村民龚凤芝便是其中的受益者之一。“我自家有6亩地,春天用来制种时忙自家的活,冬天没农活就租给老板种羊肚菌,既能得租金,闲下来我还能来基地这儿打工,前几天刚领了1700元。”她笑着说,在家门口务工,挣钱、带孙孙两不误,这日子过得踏实又舒心。

改造后的生产厂房(冯佳 摄)

从闲置厂房到标准化生产车间,从闲置农田到连片产业基地,近年来,天星乡通过“出租+合作+改造”的多元模式,成功为羊肚菌等特色产业搭建起发展平台,让“闲置资源”真正变身“增收资产”。不仅丰富了当地产业形态、优化了产业结构,更以“企业+农户”的模式,让群众深度参与产业链各环节,持续拓宽增收渠道,实现稳定增收。

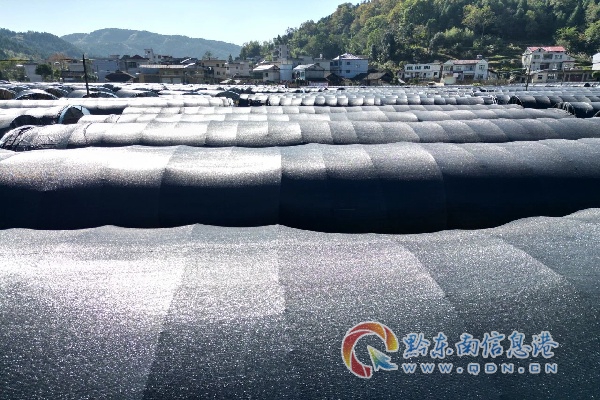

覆盖有遮阳网的大棚(邹小朋 摄)

如今,在天星乡的田间地头,羊肚菌的菌丝正悄然生长,正如当地乡村振兴的活力在悄然迸发。这片土地上,特色产业扎根生长,闲置资源焕发新生,群众的腰包越来越鼓,一条产业兴、百姓富的乡村振兴之路,正越走越宽广、越走越坚实。

县融媒体中心 邹小朋 何芬 冯佳

凡本网注明“来源:黔东南信息港”的所有作品,均为黔东南信息港合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:黔东南信息港”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

凡本网注明“来源:XXX(非黔东南信息港)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。